2017-03-09

…когда ты счастлив, время не имеет никакого значения. Переживание счастья – единственный способ ослабить его хватку.

(В. А. Рожнов)

.jpg) Что же главное в жизни? И что такое счастье? Вопросы не новые, не сегодня возникшие. Но нет, наверное, человека, который не пытался бы на них ответить. Вот и главный герой книги Валерия Рожнова «Назад в СССР» постоянно думает на эти темы.

Что же главное в жизни? И что такое счастье? Вопросы не новые, не сегодня возникшие. Но нет, наверное, человека, который не пытался бы на них ответить. Вот и главный герой книги Валерия Рожнова «Назад в СССР» постоянно думает на эти темы.

У молодого бизнесмена Антона есть и успешная карьера, и деньги, и удача. Но почему-то нет ощущения счастья, хотя он сам себя пытается убедить в том, что живет правильно.

«… для нормального существования человеку нужны суета и деньги. И кто их зарабатывает – поступает правильно. Денег надо зарабатывать как можно больше. И это хорошо», - рассуждает он. Но в то же самое время приходит и другая мысль: «Если мне станет плохо, мой банковский счет меня не спасет, не выручит ни от боли, ни от внезапно выехавшей на встречную полосу машины…, ни от много чего еще… А все, что сейчас со мной происходило и происходит, ничего более, чем суета сует…»

И все чаще собеседником Антона становится алкоголь. Наш герой понимает, что в жизни нужно что-то изменить, испытать какие-то совершенно новые ощущения. И такой случай ему представился. Некто по имени Сталкер предлагает Антону невероятное приключение. Молодой бизнесмен соглашается и попадает в 1975 год, в провинциальный город Углец.

Новых ощущений он там испытал великое множество. Побывал и в милиции, и в психиатрической больнице (что неудивительно), и даже «сыном» второго секретаря райкома КПСС оказался, и ехать на строительство БАМа молодежь агитировал … Неизгладимое впечатление произвел на Антона продуктовый магазин эпохи развитого социализма (что тоже неудивительно).

Первое время в 1975 году Антон живет одной мыслью: как можно скорее вернуться в 2008, в свое время. Но потом получится так, что к этому он уже и не очень будет стремиться, потому что жизнь подарила ему удивительную встречу, из тех, которые называют судьбоносными.

А однажды Антон сделал парадоксальный, казалось бы, вывод о том, что 1975 ничем принципиально не отличается от 2008. «Вы поклоняетесь мертвым идолам на Красной площади, а мы – вещам… А разницы никакой», - говорит он живущим в 1975.

Но самое главное – то ощущение счастья, которое испытал наш герой в 1975 году, и понял, что для счастливого человека время не имеет значения.

Антон вернулся в 2008 год и узнал, что история, с ним произошедшая, лишена какой-либо мистики. Как же такое может быть? Узнаете, прочитав книгу. Ну, а что касается нашего героя, то, возможно, у него все будет благополучно.

Автор отзыва на книгу - Светлана Титова.

Ярлыки: роман, российская проза, современная проза, фильм

2017-03-04

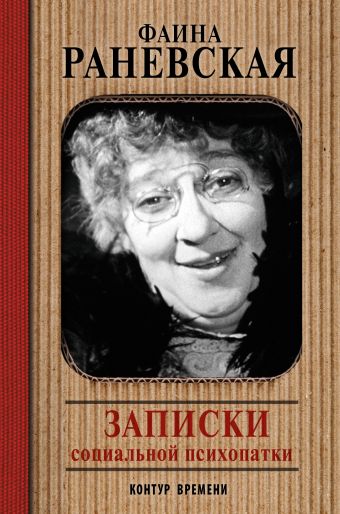

Я – выкидыш Станиславского.

Ф.Г. Раневская

Завидую я таланту Фаины Раневской. Нет, не актерскому таланту (тут я от театральных и кинопоползновений избавлен полностью, поэтому и завидовать бессмысленно), а таланту риторическому. Однажды Фаина Георгиевна сказала: «Я не умею выражать сильных чувств, зато умею сильно выражаться». Бог ты мой! Ну как мне, не умеющему не только выражать чувств, но и – самое обидное! – не умеющему сильно выражаться, не признаться в любви к этой женщине! (Кстати, не слишком ли много «не» в предыдущем предложении? Это тоже от неумения выражаться...) Вот могла же Фаина Георгиевна и навести критику в адрес режиссера (непосредственного начальника!), и отшить кого следует, чтобы не лезли куда не следует! Режиссера Завадского, например, она нарекла «нашей Гертрудой» (Завадскому присвоили звание Героя Социалистического Труда) и заявила, что если ему суждено умереть, то он умрет от расширения фантазии. Согласитесь, как иногда хочется поругать начальника... за все грехи, присущие тебе лично! А уж как хочется скомандовать некоторым надоедам, словно неподражаемая Раневская – приставучим детям: «Пионеры! Стройтесь попарно и идите в...»! (Не напишу куда, прочитаете в представленной книге.) Однако нет у меня такого таланта... Нету!..

Завидую я таланту Фаины Раневской. Нет, не актерскому таланту (тут я от театральных и кинопоползновений избавлен полностью, поэтому и завидовать бессмысленно), а таланту риторическому. Однажды Фаина Георгиевна сказала: «Я не умею выражать сильных чувств, зато умею сильно выражаться». Бог ты мой! Ну как мне, не умеющему не только выражать чувств, но и – самое обидное! – не умеющему сильно выражаться, не признаться в любви к этой женщине! (Кстати, не слишком ли много «не» в предыдущем предложении? Это тоже от неумения выражаться...) Вот могла же Фаина Георгиевна и навести критику в адрес режиссера (непосредственного начальника!), и отшить кого следует, чтобы не лезли куда не следует! Режиссера Завадского, например, она нарекла «нашей Гертрудой» (Завадскому присвоили звание Героя Социалистического Труда) и заявила, что если ему суждено умереть, то он умрет от расширения фантазии. Согласитесь, как иногда хочется поругать начальника... за все грехи, присущие тебе лично! А уж как хочется скомандовать некоторым надоедам, словно неподражаемая Раневская – приставучим детям: «Пионеры! Стройтесь попарно и идите в...»! (Не напишу куда, прочитаете в представленной книге.) Однако нет у меня такого таланта... Нету!..

Естественно, читать книгу «Записки социальной психопатки» я начал не с биографии, а с афоризмов и актерских баек, где главной героиней является Раневская. Тут есть всё! И даже больше, чем всё, поскольку, с одной стороны, Раневской как символу советской эпохи приписываются известные анекдоты; с другой стороны, случаи из жизни Фаины Георгиевны сами становятся анекдотами. Принести анализы в термосе, чтобы не остыли, Раневская могла... да, могла себе позволить!..

Но грустное идет рядом со смешным. Шутит-то Фаина Георгиевна на темы печальные: одиночество, неудачи быстротечной жизни, болезни, непонимание людей... В некоторых высказываниях Фаины Раневской я нашел очень серьезные и глубокие мысли, созвучные мне, поэтому не могу ими не поделиться.

Нас приучили к одноклеточным словам, куцым мыслям, играй после этого Островского!

Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, то она предполагает, что второго такого дурака она не найдет.

...дают награды не по способностям, а по потребностям.

Талант – это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности.

Только один недочет я заметил в этом разделе книги. Как разбиты афоризмы по темам, не очень-то понятно. Много повторов!

К сожалению, Фаина Георгиевна не оставила полноценных мемуаров. О других не пожелала писать, считая, что воспоминания друзей – это еще одно, посмертное, испытание для ушедшего человека. О себе не стала писать, потому что правду не напишешь, а врать... Зачем врать? И всё же сохранились дневниковые записи, письма, крылатые выражения... Хотя ее нельзя назвать автором представленной книги в общепринятом смысле этого слова (биографический раздел подготовили другие люди, а не сама Фаина Георгиевна), всё-таки это книга Фаины Раневской. Те, кто подбирал материал для книги, как бы самоустранились, чтобы Раневская вышла на первый план, не загораживаемая их фигурами.

После прочтения этой книги я не удержался и пересмотрел старые киноленты с участием Раневской. Это «Подкидыш», «Золушка» и даже тот фильм, который Фаина Георгиевна охарактеризовала как “редкое г...” (великая артистка была весьма способной на bon mot!). Последний – «Осторожно, бабушка!» – нельзя назвать шедевром, но вполне “смотрибелен”.

Если бы я был женщиной, большего подарка на 8-е Марта, чем прочитать эту книгу, я бы и не желал. Но я мужчина. Да и познакомиться с этой книгой можно не только восьмого числа третьего месяца...

Сообщение подготовил Дмитрий Кочетков.

Ярлыки: биография, искусство, юмор

2017-03-02

«На что бы ты ни был способен, о чём бы ты ни мечтал, начни осуществлять это. Смелость придаёт человеку силу и даже магическую власть. Решайся!»

Проза Валерия Бочкова характеризуется динамичным, непредсказуемым сюжетом с внимательным анализом эмоционального состояния персонажей. Романы отличаются философской глубиной и эстетикой, но при этом остаются увлекательными, демонстрируя успешное сочетание интеллектуальной прозы с остросюжетной беллетристикой. За роман «К югу от Вирджинии» Валерий Бочков в 2014 году становится лауреатом "Русской премии" в категории "Крупная проза".

Проза Валерия Бочкова характеризуется динамичным, непредсказуемым сюжетом с внимательным анализом эмоционального состояния персонажей. Романы отличаются философской глубиной и эстетикой, но при этом остаются увлекательными, демонстрируя успешное сочетание интеллектуальной прозы с остросюжетной беллетристикой. За роман «К югу от Вирджинии» Валерий Бочков в 2014 году становится лауреатом "Русской премии" в категории "Крупная проза".

Молодая девушка Полина Рыжик, получив диплом Колумбийского университета по специальности филолог, в поисках достойной и перспективной работы решает перебраться из бурлящего Нью-Йорка в тихий городок Данциг. Но городок-то кажется тихим и спокойным только на первый взгляд, на самом деле он полон тайн и легенд и живёт своей особенной жизнью. Полина устраивается преподавателем русской литературы в местную школу, погружается в жизнь местной общины и узнаёт тайны этого городка. Потом происходит что-то непонятное и пугающее, в чём Полина упорно хочет разобраться, рискуя собственной жизнью.

Довольно непритязательный сюжет, в котором автор умело переплетает тайну, любовь, мистику, историю. Получился такой своеобразный оригинальный роман, который хочется прочитать залпом. Развязка романа, несмотря на историю с ведьмой, которая якобы мстит жителям Данцига, довольно банальна. На самом деле всё намного глубже и трагичнее. Как правило, в таких историях главную роль играют человеческие слабости и пороки, в данном случае - это чувство ревности. Просто кто-то может ревностью управлять, а кто-то - нет. Отсюда все вытекающие последствия. В общем, для отдохновения прочесть книгу можно, тем более что читается она легко и быстро, ну и увлекательно очень. Меня эта книга очень впечатлила, прочитала я её буквально за один вечер.

Автор отзыва на книгу - Ольга Староверова.

Ярлыки: интеллектуальная литература, лауреат премий, любовь, мистика, российская проза

2017-03-01

Хороша та книга, которую ты открываешь, предвкушая, а закрываешь, обогатившись.

А.Олкотт

Чудесная, добрая книга, прекрасно переведенная и заставляющая о многом задуматься. Но прежде всего это прелестный образец исповедальной прозы, начало которой положил еще Сэлинджер со своим романом «Над пропастью во ржи». Как и у родоначальника, повествование ведется от лица подростка. Алекс не злоупотребляет ненормативной лексикой, как Холден, да и вообще не бунтарь ни разу. Но от основной массы своих ровесников он отличается. Он и до «того самого происшествия» не сливался в экстазе со школьным коллективом. Книги его интересовали больше, чем драки. А уж после!

Чудесная, добрая книга, прекрасно переведенная и заставляющая о многом задуматься. Но прежде всего это прелестный образец исповедальной прозы, начало которой положил еще Сэлинджер со своим романом «Над пропастью во ржи». Как и у родоначальника, повествование ведется от лица подростка. Алекс не злоупотребляет ненормативной лексикой, как Холден, да и вообще не бунтарь ни разу. Но от основной массы своих ровесников он отличается. Он и до «того самого происшествия» не сливался в экстазе со школьным коллективом. Книги его интересовали больше, чем драки. А уж после!

Мальчику было 10 лет, когда в него попал метеорит! Вот представьте себе картинку: вы умываетесь в ванной своего маленького английского домика, а в это время стальной метеорит пробивает крышу и прямо вам по голове – бамс! Через пару недель вы выходите из комы, понимаете, что перепугали маму, возбудили мировую общественность и вам уже наплевать, что месяц воспоминаний отсутствует. Подумаешь, было бы что терять! К сожалению, черепно-мозговая травма явилась не только источником нездоровой популярности парнишки, но и положила начало эпилепсии. Мало ему было того, что он ботан и мамаша его владеет эзотерическим салоном, так еще и припадочный!

Борьба с недугом описана деликатно и познавательно одновременно. А из реакции самого Алекса на все несчастья, сваливающиеся на него, можно понять, что он просто выдающаяся личность. Не сетует на богов, судьбу и т.п., не истерит. Надо осваивать медитацию? Отлично. Освоим, раз она помогает. Не получается ходить в школу? Прервемся на годик и поучимся дома.

Занятного героя придумал писатель. Да, он немного зануден, но начитан и рассудителен. Подростковые сложности практически обходят его стороной. У Алекса свои проблемы. Однажды он, убегая от троицы хулиганов, спрятался во дворе одинокого, нелюдимого ветерана вьетнамской войны. Постепенно человек, годящийся ему в дедушки по возрасту, становится единственным другом мальчика. Мистер Питерсон познакомил Алекса с творчеством Курта Воннегута. Чтение умных книг расширяет кругозор и гибкость мышления, знаете ли. В конце концов, именно парнишка затеял собирать в доме мистера Питерсона поклонников Воннегута для чтения и обсуждения любимых книг.

За семь лет, уместившихся в книгу, происходит много судьбоносных событий. Я увидела, как формируется личность, способная принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность за все (тоже нестандартные) последствия.

Даже затрудняюсь изложить самый главный поступок семнадцатилетнего уже Алекса. Да и надо ли? Хотя сразу из пролога мы узнаем, что он, в совершеннейшем раздрае и морально и физически, остановлен на границе. И везет он с собой урну с прахом своего друга. Что привело к такой кульминации? Хм. Прочитайте и узнайте сами!

Тема болезни и смерти подана с удивительной силой. Да, юноша впервые сталкивается с окончанием бытия. В юности все впервые. А с болезнями он и сам неплохо знаком. Но в романе этом затрагивается множество нюансов, незнакомых и взрослым россиянам. Книга может понравиться людям разных возрастов. Обаяние простодушного героя, его чистый, наивный взгляд на обыденные вещи дает какой-то новый угол зрения на все.

Автор отзыва на книгу - Светлана Маркевич.

Ярлыки: зарубежная литература, подростки, современная проза

2017-02-28

«Нет "Я". Нет проблем»

Буддийский Мастер

Эта книга из раздела "Психология". Она предназначена тем, кто заинтересован в своем самосовершенствовании.

Эта книга из раздела "Психология". Она предназначена тем, кто заинтересован в своем самосовершенствовании.

Автор родился в Германии, окончил Лондонский университет, поступил в аспирантуру в Кембридже, но был глубоко несчастлив. Он жил «в состоянии неизбывной тревоги с постоянными приступами суицидальной депрессии». Но в 29 лет Толле смог духовно преобразиться и радикально изменить свою жизнь. Теперь основу его существования составляет глубокий внутренний покой, мир и гармония. Многие люди мечтают достичь этого, но не знают как. Вот уже 15 лет Экхарт Толле ездит по миру, проводит семинары и тренинги, помогая людям перейти из мира страданий в мир покоя.

Прочитав книгу, я поняла, что причиной наших переживаний, стрессов, возмущений и протестов являются не внешние события, а наше восприятие их, чаще – неприятие. То, что религии мира именуют гордыней, а психологи – эго, существует в каждом человеке в разной степени. Порождает эго наш ум. Именно он отделяет человека от всего сущего, создавая отдельную личность. Эго питается энергией разделения, оно любит навешивать ярлыки «хорошо» и «плохо», любит ныть и жаловаться, считая себя жертвой несправедливого отношения. Наше эго, мысли, чувства не являются нашей истинной сущностью. То, что есть истинное Я, живет в глубине нас. Это сознание. Оно вечно и не зависит от внешних условий, от вечно изменчивых мыслей и эмоций. И это не просто – открыть измерение внутреннего мира, которое неотделимо от тишины, покоя и умиротворения. Но вот автору книги это удалось. Суть его учения, смысл книги невозможно понять умом. Экхарт Толле дает только указатели в виде слов, напоминая нам о нашей сути и указывая путь домой, внутрь своего существа. Эта книга не из тех, что прочитал и отложил. С ней нужно работать, делать паузы, уходя вглубь себя, позволяя книге выводить нас из рамок обусловленного ума. Своей структурой книга напоминает древние сутры – краткие мудрые изречения. Они не задействуют мыслящий ум более, чем это нужно. То, на что они указывают важнее того, что в них говорится.

Содержание книги не соотносится с какой-то религией или духовной практикой. Книга адресована всему человечеству, которое медленно, но верно уничтожает себя. Поэтому трансформация сознания – уже не предмет роскоши, доступный лишь избранным, а насущная необходимость нашего времени.

Автор отзыва на книгу - Светлана Морозова.

Ярлыки: отраслевая литература, психология

2017-02-27

Людей надо знать! Знать и изучать логику их поступков.

(А. Чиж)

…нельзя знать, что происходит на самом деле, пока не доберешься до сути.

(А. Чиж)

«Рыцарь с черной лестницы, или Формула преступления» Антона Чижа – это сборник детективных историй, которые произошли в конце 19 века в Петербурге, городе блистательных салонов и нищенских трущоб.

«Рыцарь с черной лестницы, или Формула преступления» Антона Чижа – это сборник детективных историй, которые произошли в конце 19 века в Петербурге, городе блистательных салонов и нищенских трущоб.

Главный герой книги – полицейский чиновник Родион Ванзаров, который «в сыскной полиции… оказался по доброй воле», «имел ум, развитый классическим образованием и Петербургским университетом», и «этот самый ум хотелось ему применять по назначению: раскрывать великие преступления и вступать в бой с коварными или – на худой конец – талантливыми преступниками», что Ванзаров и делает постоянно.

Разве не талантлив по-своему преступник, совершивший убийство и обобравший несколько банков, преподнеся все это как некий мистический ритуал мести покойного супруга неверной жене? Однако Ванзаров докопался до сути и быстро понял, что под мистической оболочкой – сугубо реальная история (рассказ «Из наслаждений жизни»), где скрыты все человеческие пороки: жадность, изворотливость, беспринципность…

Людей нужно знать. И понимать. Но как понять мать, которая ненавидит родную дочь и делает ее заложницей собственных амбиций? Как понять жену, готовившую убийство мужа и для отработки плана отправившую на тот свет другого человека, пусть и далеко не идеального («Пир чумы»)? Оказывается, бывает и такое.

Безгранична власть денег, и, как считает один из персонажей рассказа «Ужасные сердца», «богатство – основа счастья мужчины. Его сила и гордость». Вот только эта «сила и гордость» убивает порой душу человека, сводит на нет все его добрые чувства и моральные принципы в попытке сохранить богатство. И что самое страшное – жертвами становятся дети: и те, которых убивают, и те, которые убивают, превращаясь в маленьких чудовищ. Именно таким монстром стала маленькая девочка, отравившая своего шестилетнего братика, потому что папенька собирался сделать его одного наследником всего немалого состояния. Девочка искренне считала, что это неправильно, потому что «с широким характером Альбертика (так зовут мальчика) наследство будет пущено по ветру. А его надо сберечь. Лидочка очень бережливый ребенок, вся в отца». Именно такое страшное открытие сделал Родион Ванзаров.

Рассказ «Совсем готов уж реквием» - вариация на вечную тему «Моцарт и Сальери». Зависть к чужому таланту движет рукой дяди, убившего племянника. И все-таки «племянник, которого ненавидел, как бездарность ненавидит талант, и раздавил как муху, оказался сильнее», явив миру уникальный шедевр живописи…

А бывает и так, что подозреваемый в убийстве – тип отвратительный во всех отношениях, но все-таки не убийца, хотя, на первый взгляд, улики говорят об обратном («Откуда ты, прелестное дитя»). Но логический метод Ванзарова и здесь расставил все по своим местам. Впрочем, надо ли было это в данном случае? Как знать, но ясно одно: истинная суть дела для Родиона Ванзарова превыше всего, что и делает произведения его «родителя» - Антона Чижа – необыкновенно увлекательными.

Автор отзыва на книгу - Светлана Титова.

Ярлыки: детектив, сборник

2017-02-21

Ревность – это психическое заболевание, мать всех человеческих пороков, злобы, человеконенавистничества, скупости, эгоизма, скукоживания души. Но ничто не сравнится с ужасом, который испытываешь, понимая, что сходишь с ума. Потому что я чувствую это, чувствую, что теряю рассудок. А это мне совершенно ни к чему…

(Цитата из романа «Гарсоньерка» Элен Гремийон)

Прошлое — штука упрямая. Если оно умирает, то только с тобой.

(Из фильма «Алиби»)

.jpg) "Гарсоньерка" – это второй роман французской писательницы Элен Гремийон. Её дебютный роман «Кто-то умер от любви» сразу стал бестселлером и был удостоен пяти литературных наград. Но и роман «Гарсоньерка» нисколько не уступает по накалу, сложным психологическим загадкам и сюжетным вспышкам, а также неожиданной развязкой. Это своего рода истинно французский детектив в страстном ритме аргентинского танго.

"Гарсоньерка" – это второй роман французской писательницы Элен Гремийон. Её дебютный роман «Кто-то умер от любви» сразу стал бестселлером и был удостоен пяти литературных наград. Но и роман «Гарсоньерка» нисколько не уступает по накалу, сложным психологическим загадкам и сюжетным вспышкам, а также неожиданной развязкой. Это своего рода истинно французский детектив в страстном ритме аргентинского танго.

В основу романа Элен Гремийон легли события почти тридцатилетней давности. Аргентина, Буэнос-Айрес, на дворе август 1987 года. Страна ещё не оправилась после «грязной войны» под руководством военного диктатора Хорхе Видела. Массовые похищения, пытки, бессудные казни. За время хунты физически было уничтожено 10 тысяч человек, 30 тысяч исчезли бесследно, и ещё 60 тысяч по политическим мотивам были подвергнуты длительным срокам заключения, пыткам и насилию. Но в книге речь не об этом, хотя одно с другим связано. На фоне всех этих событий происходит действие романа.

Успешный психоаналитик Витторио влюбляется в свою случайную пациентку красавицу Лисандру. Ему известно про неё только одно – она страстная любительница танго.

Через несколько лет их счастливого брака происходит ужасная трагедия: под звуки громкой музыки танго Лисандра, одетая в красивое платье и на высоких каблуках, выпадает из окна своей квартиры. И на протяжении всего повествования идет расследование данной трагедии, так как здесь много чего непонятного. То ли она сама выпала, тогда почему и зачем, то ли её убил кто-то из пациентов Витторио, но кто и по какой причине, то ли здесь причастен сам муж Лисандры. Разгадать эту загадку берется одна из пациенток Витторио, Ева Мария, потерявшая во время хунты свою любимую дочь. Она единственная, кто уверен в невиновности Витторио, и она хочет разгадать таинственную смерть Лисандры.

Этот роман очень необычен, в нем тонко переплетаются прошлое и настоящее, детективное расследование и элементы психоанализа. Только дочитав книгу до конца, вы поймете, что стоит за смертью Лисандры. Автор очень умело ведет свою сюжетную линию, очень увлекательно и захватывающе, каждому герою романа автор отводит свою незаменимую роль в этой истории. И если копнуть глубже…

Оказывается, что все наши поступки и действия ведут из прошлого.

"Тайна человеческой души — заключена в психических драмах детства. Докопайтесь до этих драм, и исцеление придет…" (Зигмунд Фрейд)

Автор отзыва на книгу - Ольга Староверова.

Ярлыки: детектив, зарубежная литература, французский роман

2017-02-20

Там чудеса: там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

А.С. Пушкин

Спорная книга как повод "попоститься" в блоге

Отношение к подобным книгам у меня двоякое. С одной стороны, занимательно, а с другой… Никак не могу понять, зачем так хочется найти именно арийское происхождение. Очень соблазнительно, конечно, установить прямое родство с некими богами (инопланетянами? гуманоидами?); объявить, что все народы произошли от одного (нашего!) и доказать, что в раю Адам и Ева говорили на родном для нас языке. И всё-таки – зачем?

Отношение к подобным книгам у меня двоякое. С одной стороны, занимательно, а с другой… Никак не могу понять, зачем так хочется найти именно арийское происхождение. Очень соблазнительно, конечно, установить прямое родство с некими богами (инопланетянами? гуманоидами?); объявить, что все народы произошли от одного (нашего!) и доказать, что в раю Адам и Ева говорили на родном для нас языке. И всё-таки – зачем?

Особенно смущают меня в подобных исследованиях две вещи: лингвистические изыскания и политические последствия.

«А слово корабль, заметьте, произвожу я от короба, а короб от коробить, а коробить от горбить, а горб от горы; какие-то подкидыши-этимологи производят корабль от какого-то греческого слова, которого я не знаю, да и знать не хочу, но это напраслина, это ложь, это клевета, выдуманная каким-нибудь продавцом грецких орехов…» Эти слова А.А.Бестужева-Марлинского, приведенные, кстати, и в книге Анатолия Абрашкина, становятся руководством к действию. Когда сатирик Михаил Задорнов говорит и пишет по поводу этимологии русских слов, мне иной раз приходит на ум расшифровка слов из бестолкового словаря, составленного тем же Михаилом Задорновым вместе с Евгением Петросяном и Борисом Брайниным:

Пеньюар – дурак из Южной Африки.

Гашиш – гектар, на котором ничего не выросло.

Барсук – столовая для собак.

И так далее.

В общем, ребята! Поосторожнее надо! Всё-таки профессиональные лингвисты не продавцы грецких орехов!

Так или иначе, а спорных моментов в таких изысканиях больше, чем точно установленных.

И еще. В Германии (в известную эпоху) тоже зачем-то искали арийские корни… И чем это закончилось?

Впрочем, так ли страшен черт, как его малюют? И так ли далеки от истины все эти исследования?

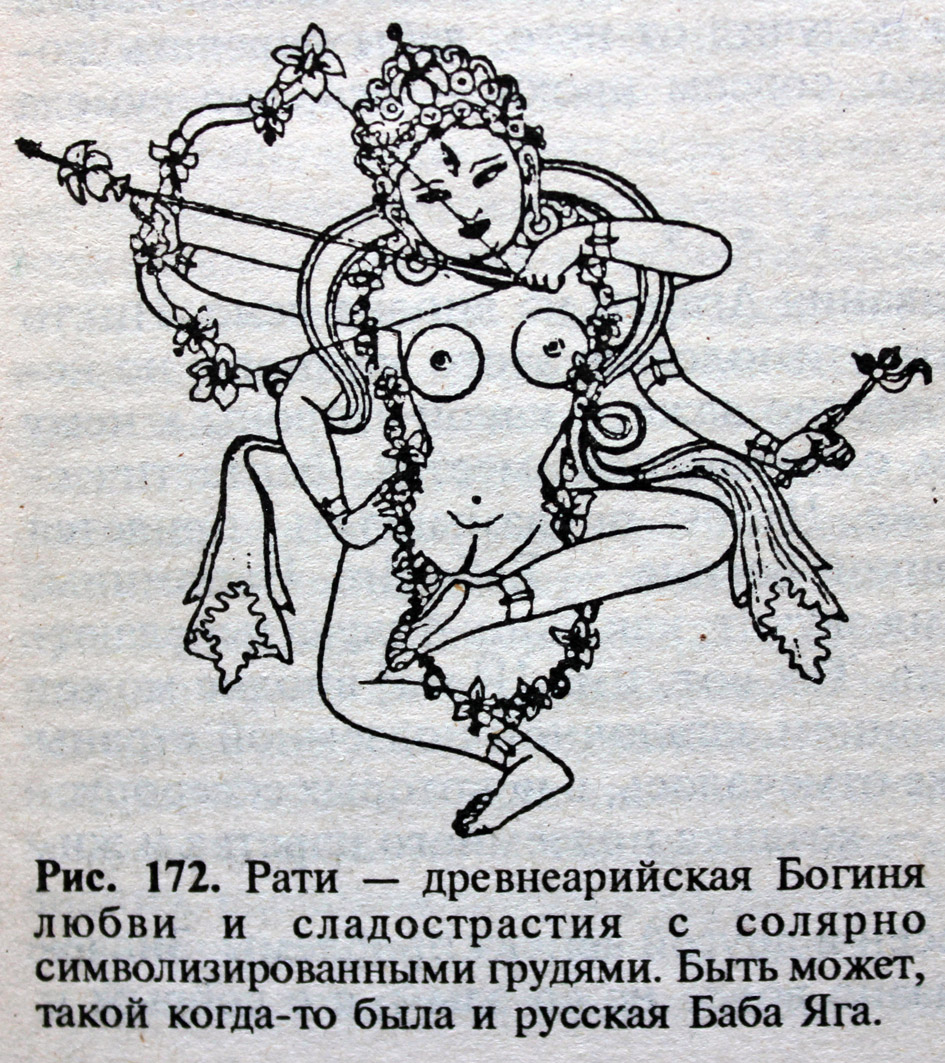

Знакомство с такой литературой у меня началось с Валерия Никитича Демина. Вон какая Баба Яга! Ай да красавица! Как было устоять?

Не обошел вниманием тезис «Баба Яга – Великая богиня» и Анатолий Александрович Абрашкин. Поэтому и я его книгу не обошел.

Если же коснуться вещей более серьезных, то можно отметить: «норманнская теория» не давала, не даёт и, наверное, не будет давать еще долго покоя историкам. Следовательно, и спорить, и доказывать ее несостоятельность будут многие и многие лета.

Согласно концепции автора, русские – это потомки ариев, следующие их духовным заветам. Арийская общность сформировалась на просторах Русской равнины, а впоследствии ряд арийских племен мигрировал в Северную Месопотамию, Индию и Иран. Но все ли арии покинули землю своей прародины? На этот и другие (с ним связанные) вопросы, собственно, и пытается ответить автор.

Книга Анатолия Абрашкина радикально пересматривает место и роль русской нации в историческом процессе, подробно рассматривает родословные русских богов и многие спорные вопросы предыстории и ранней истории Руси.

Надо сказать, что Анатолий Александрович Абрашкин – доктор физико-математических наук (2000). Окончил радиофизический факультет ГГУ (1981, специальность «радиофизика и электроника»). Его научные интересы – теоретическая гидромеханика, теория волн. Он является также автором учебного пособия “Концепции современного естествознания” (Изд-во ВШЭ НФ, 2007).

И в то же время Анатолий Абрашкин – автор книг по древнейшей русской истории: “Предки русских в Древнем мире”, “Тайны Троянской войны”, “Загадки Библии и Русь Средиземноморская”, “Скифская Русь”.

Итак, вышеупомянутый нами черт оказался нестрашным. Но в данном случае древняя история – это своеобразное хобби физика, а не лирика и (тем более) не профессионального историка. Поэтому, на мой взгляд, здесь читателю не повредит определенный критический подход и определенная доля скепсиса.

Сообщение подготовил Дмитрий Кочетков.

Примечание:

В сообщении приведена иллюстрация из книги:

Демин В.Н. Загадки русского Севера. М.: Вече, 2000. – 480 с. – (Великие тайны)

Ярлыки: историческая литература, мифы, отраслевая литература, этнография

2017-02-16

«Поддельная картина часто выглядит эффектнее подлинника. Фальшивые чувства бывают убедительнее настоящих. Александра умеет отличать оригиналы от подделок, но на этот раз её ждёт самая сложная задача – ведь нет ничего загадочнее собственного сердца…»

Думаю, у всех вас есть авторы, за творчеством которых следишь и ждёшь их новых книжек. А если полюбившийся автор пишет в одном жанре, и в каждом из его произведений один главный герой, то этот ряд романов превращается в целый сериал. К герою привыкаешь и, если он ещё и вызывает симпатию, то с интересом берёшь в руки новую книгу, чтобы узнать: а что ж там нового приготовила ему жизнь?

Думаю, у всех вас есть авторы, за творчеством которых следишь и ждёшь их новых книжек. А если полюбившийся автор пишет в одном жанре, и в каждом из его произведений один главный герой, то этот ряд романов превращается в целый сериал. К герою привыкаешь и, если он ещё и вызывает симпатию, то с интересом берёшь в руки новую книгу, чтобы узнать: а что ж там нового приготовила ему жизнь?

Так случилось и со мной. 12 лет назад в романе уже к тому времени известной и популярной писательницы детективов Анны Малышевой появилась художник-реставратор Александра Корзухина, которая стала в качестве героини переходить из одного произведения писательницы в другое. Мне это показалось интересным, я прочитала всю серию и с удовольствием взяла в руки новый роман Анны Малышевой «Отель "Толедо"», чтобы снова встретиться с симпатичной мне героиней и узнать, какие изменения произошли в её жизни и какие тайны ей в очередной раз придётся раскрыть.

Собственно, серию романов А.Малышевой об Александре Корзухиной даже нельзя назвать детективом в привычном смысле этого слова. Скорее это психологические романы с детективной интригой. Так уж складывается жизнь героини, что ей всё время приходится решать какие-то задачи и распутывать разные истории.

Роман «Отель "Толедо"» начинается довольно просто: приятельница Александры, Надежда, тоже художник-эксперт, вдруг, бросая все дела, срочно уезжает в Амстердам и пропадает на полгода. Родственники Надежды обращаются к Александре за помощью в поисках пропавшей и сообщают, что та позвонила им и сказала лишь одно: в отеле, где жила Надя, для Александры оставлено письмо. Воспринимая этот звонок как сигнал с просьбой о помощи, наша героиня летит в Амстердам, где пытается отыскать следы пропавшей подруги. Всё оказывается совсем не просто. Письмо, оставленное Надеждой, ничего не объясняет, а только запутывает непонятную историю исчезновения девушки. Александре приходится встречаться и знакомиться со многими людьми в Амстердаме, чтобы отыскать её следы. Перед глазами читателя проходит целая череда образов – от русских эмигрантов до коренных жителей Нидерландов с их привычками и обычаями. А на чаши весов человеческих отношений будут положены с одной стороны Любовь, Честность, Порядочность, а с другой – Алчность, Мошенничество, Ложь. «Литературная газета» писала о мастерстве Анны Малышевой: «Её книги открывают перед читателем бездну человеческих страстей. Образы настолько натуралистичны, что порой начинаешь чувствовать спиной чей-то взгляд и бояться темноты».

Хочу добавить, что в этом романе есть ещё один герой – сам город Амстердам, где происходит действие романа. Читатель увидит и узкие улочки города, и каналы, и «улицы красных фонарей» и старинные особняки респектабельных районов. Побывает на аукционе, в аристократических салонах, отелях и кафе города. Поверьте, описание города и привычек его жителей не менее интересно, чем сюжетная линия романа. Анна Витальевна умеет описывать это так, что реально представляешь себя на месте событий.

Книга понравится тем, кто любит неспешное, вдумчивое чтение, кого не раздражают длинные описания интерьеров, природы, размышлений и ощущений героев. В ней нет динамики, присущей «крутым» детективам. Сюжет развивается не торопясь, и лишь к концу книги читатель получит ответы на заданные в начале вопросы. А какие-то из них так и останутся многоточием.

Закончив чтение книги, я поймала себя на мысли, что мне не хочется расставаться с героиней. Буду ждать новых романов с Александрой Корзухиной. А если вам понравится книга или вы захотите прочесть всю серию, ищите в библиотеках, у нас все они есть: «Отравленная жизнь» (2005 г.), «Алмазы Цирцеи» (2010 г.), «Дом у последнего фонаря» (2011 г.), «Суфлёр» (2012 г.), «Трюфельный пёс королевы Джованны» (2013 г.), «Алтарь Тристана» (2014 г.), «Сфинксы северных ворот» (2014 г.), «Мастер охоты на единорога» (2015 г.).

Автор отзыва на книгу - Валерия Базлова.

Ярлыки: детектив, психологический роман, серия

2017-02-15

Эту повесть лучше прочесть сразу после "Охоты на василиска" (отзыв на повесть "Охота на василиска" можно найти ЗДЕСЬ). Для поднятия настроения. Здесь пойдет речь о первой любви. Правда, для многих родителей разговор с подрастающим поколением о первой любви и физической близости такая же невыполнимая задача, как и разговор о наркотиках. Даже сложнее.

Эту повесть лучше прочесть сразу после "Охоты на василиска" (отзыв на повесть "Охота на василиска" можно найти ЗДЕСЬ). Для поднятия настроения. Здесь пойдет речь о первой любви. Правда, для многих родителей разговор с подрастающим поколением о первой любви и физической близости такая же невыполнимая задача, как и разговор о наркотиках. Даже сложнее.

Сюжетный ход очень славно придуман. Город заметает внеплановая метель. Все шутят, что на дворе не 25 марта, а 52-е февраля. Многим не до смеха – не выехать с работы, не попасть домой или на нужные встречи. Можно и замерзнуть в неотапливаемом автобусе. По ходу показана и взаимопомощь совершенно незнакомых людей, и простая мысль о том, что народ-то у нас нормальный, когда прижмет.

Запертыми оказались и отец с сыном-подростком (в офисе), и мать с дочерью (в квартире). И пришлось им пообщаться. А то разговоры у них последние годы, похоже, сводились к стандартным мини-диалогам. «Как в школе?» - «Нормально». А уж детишки и вовсе ни о чем не спрашивали своих родителей и не представляли, что и они были когда-то влюбленными подростками. Тяжко было, но пришлось рассказывать о первой любви во всех её проявлениях.

Авторы у нас разнополые. И потому представлены и мужская, и женская версии проблемы. Очень и очень полезная книга для родителей. Особенно для мам мальчиков. Гормональная буря описана наглядно, достоверно и очень деликатно.

До меня не сразу дошло, что описываемые герои не являются одной семьей. Это как раз бывшие одноклассники и бывшие влюбленные. Про то, что первая любовь бывает совсем не единственной и не последней в жизни – тоже придется поведать своим отпрыскам. Они, конечно, не поверят, пока сами не проверят. Такова жизнь.

Детишки рвутся каждый на свое свидание. И снежные заносы им не помеха. Как удержать, уберечь, защитить? Или пора уже отпустить? Вон какой парень-то вымахал, а я и не заметил...

Замечательные авторы как-то незаметно появились на книжном рынке нашей родины. Пишут чем дальше, тем лучше. И книги их интересны людям всех возрастов.

Автор отзыва на книгу - Светлана Маркевич.

Ярлыки: любовь, подростки, современная проза

2017-02-14

Мы не столько нуждаемся в помощи от друзей, сколько в уверенности, что мы ее получим.

Демокрит

В отличие от других, весьма позитивных, книг Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, эта начинается сразу с трагедии. Главная героиня, старшеклассница, узнает на уроке, что несколько человек из её класса угодили в больницу, накурившись спайса. А лучшая подруга умерла. Полиция в школе, ужасающе бестактные вопросы, истерические вопли родителей, начинающих подозревать своих отпрысков во всех грехах. Но жизнь продолжается, и девочка пытается заниматься обычными делами: учебой, репетициями спектакля. Понятно, что ее мучают подозрения. Ведь подруга умерла от яда, подмешанного в курительную смесь. Значит ли это, что ее убили? И почему она оказалась в одной компании с завзятыми разгильдяями? По законам детектива тут должна сложиться такая вот ситуация – постепенно вскрывается, что идеальная девочка была далеко не такой белой и пушистой, как думали все.

В отличие от других, весьма позитивных, книг Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, эта начинается сразу с трагедии. Главная героиня, старшеклассница, узнает на уроке, что несколько человек из её класса угодили в больницу, накурившись спайса. А лучшая подруга умерла. Полиция в школе, ужасающе бестактные вопросы, истерические вопли родителей, начинающих подозревать своих отпрысков во всех грехах. Но жизнь продолжается, и девочка пытается заниматься обычными делами: учебой, репетициями спектакля. Понятно, что ее мучают подозрения. Ведь подруга умерла от яда, подмешанного в курительную смесь. Значит ли это, что ее убили? И почему она оказалась в одной компании с завзятыми разгильдяями? По законам детектива тут должна сложиться такая вот ситуация – постепенно вскрывается, что идеальная девочка была далеко не такой белой и пушистой, как думали все.

Но в данной повести всё будет несколько по-другому. Тему наркотиков отечественные авторы затрагивают нечасто. Очень уж она болезненна. По-моему, некоторые наши писатели просто копируют приемы западных коллег. Ладно, если хорошие. Чаще мне попадались романизированные дневники наркоманов разной степени слезливости, циничности или бредовости.

А вот как матери поговорить с дочерью-подростком об опасности наркотиков и не услышать в ответ: «Отстань, я чё, тупая? И так все знаю»? Затрагивает книга и многие другие деликатные темы. Почему так сложно бороться с продавцами наркоты, хотя все знают, что один из них сидит на последней парте. Почему мнение подружек ценнее маминого? Почему мы так равнодушны к близким, а родителей волнует только успеваемость детей? Какими словами доказывать детям, что наркотики не так безобидны, как расписывают друзья-приятели? И что в жизни важнее всего?

Ответы на некоторые вопросы А.Жвалевский и Е.Пастернак даже дают. В конце приводится распечатка беседы анонимной мамы с психологом. Вполне конкретные рекомендации для разговора об употреблении нехороших веществ.

Рекомендую прочесть в первую очередь родителям подростков и, если вы сочтете, что книга слишком мрачная, не предлагайте своим детям. А еще лучше категорически запретите. Тогда, возможно, хоть кто-то из них прочтет и задумается. Запретный плод сладок, знаете ли…

Автор отзыва на книгу - Светлана Маркевич.

Постскриптум.

Разговор о книгах А. Жвалевского и Е. Пастернак мы продолжим в блоге завтра.

Ярлыки: подростки, современная проза

2017-02-13

Русские и шведы – братья навек?

Трудно писать о книге, которую считаешь эталонной в области популярной литературы по истории. Боишься, что создашь своим отзывом недостаточно хорошую рекламу. Поэтому я решил ничего не рекламировать, а только обрисовать ситуацию: за что понравилась мне эта книга. Может быть, вы со мной не согласитесь, а может, и вам она придется по душе.

Трудно писать о книге, которую считаешь эталонной в области популярной литературы по истории. Боишься, что создашь своим отзывом недостаточно хорошую рекламу. Поэтому я решил ничего не рекламировать, а только обрисовать ситуацию: за что понравилась мне эта книга. Может быть, вы со мной не согласитесь, а может, и вам она придется по душе.

В книге Геннадия Коваленко «Русские и шведы от Рюрика до Ленина» представлено 37 исторических заметок, раскрывающих малоизвестные или полузабытые (а также противоречиво описанные в науке) русско-шведские конфликты и контакты. После заметки следует библиография по вопросу, а в конце книги – список литературы на русском и шведском языках, так сказать, по теме представленного издания в целом. Весь этот научный аспект книги нисколько не умаляет популярного: доступность языка, занимательность изложения и любопытные детали рассчитаны на обычного читателя. (Позабавило меня: названия партийных группировок в риксдаге – «ночные колпаки» и «шляпы»; при этом «шляпы», оказывается, – это звучит гордо! А всё потому, что шляпа – символ дворянина. Хотя можно было подумать, что риксдаговские партийцы что-то «прошляпили»...)

Безусловно, книга не подойдет тем, кто лишь ищет ответы для примитивных тестов, требующих выбора одного правильного варианта. Вспомним наболевшую (или даже кому-то набившую оскомину) тему происхождения князя Рюрика. Вряд ли книга Геннадия Коваленко сгодилась бы для ответов при таком тестировании:

Кем был Рюрик?

1) Шведом

2) Кем угодно, только не шведом!

2) Датчанином или фрисландцем

4) Славянином из Пруссии

Кем приходились Рюрику Синеус и Трувор?

1) Братьями

2) Сёстрами

3) "Своим домом и верной дружиной" (в переводе с древнешведского)

4) Их вообще не было

Зато заметка «Рюрик – легенда и символ» раскрывает суть спора норманистов и антинорманистов; дает анализ не только проблемы, откуда пришел Рюрик, но и того, какая форма правления была связана с его именем.

Персонажи книги Геннадия Коваленко – не вымыленные, а реальные исторические личности. И супруга Ярослава Мудрого – действительно шведская принцесса Ингигерд, точно так же, как ее дочери Анна и Анастасия – действительно королевы (соответственно) Франции и Венгрии. (Это, понимаешь, не голословные утверждения, что князь Ярослав Мудрый являлся также ханом Батыем, ханом Узбеком, литовским князем Гедимином, московским князем Иваном Калитой... если не считать всякую мелочь типа лихого атамана по прозвищу «Батя». Привет от меня так называемой «новой хронологии»!)

И еще. Процитирую золотые слова: "До тех пор, пока мы достоверно не определим, где и под каким именем упокоилась Ингигерд, обе версии имеют право на существование, и каждый сам вправе определять, какой из них отдать предпочтение". Почему слова золотые? А потому, что чего не ведаем, того не знаем, следовательно, и не надо доказывать недоказуемое. (О двух версиях, упомянутых в цитате, узнаете из книги.)

Среди исторических героев, которым посвящена книга, вы найдете также Петра Первого и Екатерину Вторую, Пушкина, Ленина... и даже Упыря. (Это не шутка!)

Автор книги – ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской Академии наук, доцент Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. Его книга вышла в серии «История. География. Этнография» издательства «Ломоносовъ», которое, кстати, выпустило и другой научно-популярный труд Геннадия Михайловича – «Великий Новгород в иностранных сочинениях. XV – начало XX века».

Автор отзыва на книгу – Дмитрий Кочетков.

Ярлыки: историческая литература, отраслевая литература, серия

2017-02-10

Жила-была девочка, нашедшая в лесу меч...

Американскую писательницу Холли Блэк в детстве так впечатлили рассказы матери о мистических существах, что она еще в школе начала сочинять волшебные истории. И с тех пор пишет в стиле магического реализма: это когда в течение обычной жизни естественной частью вплетены элементы колдовства.

Американскую писательницу Холли Блэк в детстве так впечатлили рассказы матери о мистических существах, что она еще в школе начала сочинять волшебные истории. И с тех пор пишет в стиле магического реализма: это когда в течение обычной жизни естественной частью вплетены элементы колдовства.

Бок о бок с маленьким американским городом существует, притом вполне обыденно, мир эльфов. Самых разных — от добрых и прекрасных до уродливых и злых. Оба мира с течением времени притерлись друг к другу и научились сосуществовать, почти не затрагивая чужие интересы.

Две параллельные вселенные, глубоко запрятав неприязнь и страх, придерживаясь веками отработанных мер защиты, заняли свое место в пространстве бытия. А весь остальной мир живет нормальной жизнью, и только туристы приезжают в Фэйрфолд в надежде увидеть чудо.

Хейзел — главная героиня, весьма необычная девочка. Смелая, импульсивная, энергичная, она наделена особыми способностями. Именно ей суждено оказаться в самой гуще тревожных событий. Девочка-подросток, еще не успев как следует разобраться в сложностях мира людей, вынуждена разбираться и в проблемах призрачного мира фей: бороться, спасать, защищать.

Все образы героев романа прописаны ярко, выпукло, образно. Каждый обладает своим характером и имеет особенный взгляд на мир. История городка и жизненные истории его жителей тесно сплетены в плотный клубок с реалистично прописанной жизнью фей. Любовь, вероломство, мужество, трусость — со всем столкнется Хейзел, все будет испытывать ее, вынуждать принимать трудные решения.

Ее любовь — подменыш из Народца. Ее противник — Ольховый король. Ее детство — опасная вольность в лесу. Ее страх — чудище из самой темной чащи. Все оказывается одновременно реальным и зыбким, понятным и таинственным, знакомым и неожиданным. Самое заурядное оборачивается мистическим, самое родное становится чужим.

В общем, с девочкой происходит то же, что случается с каждым подростком, переходящим в состояние взрослости. Конечно, не всем предстоит выходить из пеленок рядом со спящим в гробу рогатым Принцем. Не у всех будет возможность найти волшебный меч и не от всех будет зависеть существование родного города. Но метания юного существа, пытающегося понять себя и других, переданы вполне достоверно.

Язык книги легкий, перевод хороший. Череда событий увлекательна. И хотя, в общем, это история любви подростков, роман доставит удовольствие людям любого возраста.

Автор отзыва на книгу - Галина Подгорнова.

Ярлыки: волшебство, зарубежная литература, магия, мистика, фэнтези

2017-02-08

Частное мнение,

навеянное библиотечной пылью стеллажей с исторической литературой

Дорогие мои читатели, вот сижу я, бедный старый библиотекарь (атрибут «старый» всё же не следует понимать буквально), и собираю посылку. Точнее, маленькую такую бандерольку с адресом «Геликон, Иппокрена, музе истории Клио». От щедрот библиотечных кладу валидол, корвалол, прочие седативные средства (как это она там без них, бедная?), а также побольше конфет... Женщины ведь любят сладкое.

Пожалеть дочку Мнемозины и Зевса, так опрометчиво связавшуюся с историками, есть все основания.

Вот что, например, сказал Виталий Товиевич Третьяков, политолог, журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова:

«Прежде всего, я поставил под сомнение состоятельность истории как науки. Формула, согласно которой история не имеет сослагательного наклонения, может быть, и правильна применительно к тому, что уже случилось, но уж точно не к описанию истории, то есть к собственно науке. И в этой истории определенные трактовки сначала возникают в сослагательном наклонении, которое затем может превратиться в изъявительное, а затем уже стремительно стать повелительным…»

И у Виталия Товиевича сказать так тоже были все основания...

Разговоры с читателями, иногда удивляющимися, что не все знакомы с единственно правильной точкой зрения, высказанной автором N, иногда завидующими библиотекарям, которые имели возможность раньше познакомиться с единственно правильной точкой зрения автора N, побудили меня написать это сообщение. Ведь советовать что-либо во время разговора – дело неблагодарное. Поэтому и решил я написать послание... тебе, Клио! Вот так и получается: сначала интернет-пост, а затем – валериана с пряником. Такой я коварный. Но кто без греха?

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ "Как историки обвиняют друг друга во всех грехах"

Профессиональные историки сетуют, что читатели их недооценивают, а они много месяцев проводят в разных архивах и полагаются на документы, а не на голые утверждения. Историки-любители не доверяют профессиональным историкам, которые якобы боятся открыть что-то новое.

Если сконцентрировать все обвинения, то картина получится страшная.

Летописцы изначально искажали действительность. Переписчики исказили первоначальный текст. Исследователи неправильно поняли искаженный текст. Иностранные ученые переврали ранее искаженные летописи. Отечественные ученые переврали иностранцев. Политики заставили переписать то, что раньше и так переврали.

Затем, правда, историки посыпают голову пеплом и признаются во лжи. И появляется, например, такая книга:

Чурилов, Андреас. Гибель Помпеи. Как лгут историки / А. Чурилов. – М. : Алгоритм, 2014. – 318, [1] с. : фот. ; 21 см. – (Величайшие исторические подлоги).

Но что же могло быть на самом деле?

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ "Как историки утверждают, что ничего не было"

Давайте опять обратимся к названиям книг.

Алексей Кунгуров "Киевской Руси не было, или Что скрывают историки"

Владимир Егоров "Загадка Куликова поля, или Битва, которой не было"

Константин Пензев "Феномен Руси, или Народ, которого не было"

А. Саммерс, Т. Мангольд "Дело Романовых, или Расстрел, которого не было"

Лидия Грот "Призвание варягов. Норманны, которых не было"

Так что, дорогие мои читатели, ничего не было. Кто не верит мне, может без труда найти в Интернете серию книг «ИСТОРИЧЕСКИЕ СЕНСАЦИИ» (например на livelib.ru)

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ "Как историки утверждают, что было всё"

Нет, хорошие мои, всё было! Только не у всех. А у одного народа, от которого все и произошли.

Например, сенсация от Мурада Аджи:

.jpg)

«Оказывается, на планете есть народы, которые не знают, что их предки тюрки. И не догадываются об этом. Враги когда-то поработили их и под страхом смерти запретили говорить на родном языке. Вот люди и забыли его. А с ним – забыли предков и все, что было прежде… Они стали беспамятными народами, живут, не ведая об истинном прошлом. Придумывают себе прошлое сами.

К сожалению, в истории планеты бывало и такое.

Они, эти люди, лицами, фигурами по-прежнему похожи на забытых ими предков (по-другому и быть не могло). Именно таковыми, беспамятными, стали многие европейские народы: австрийцы и баварцы, болгары и боснийцы, венгры и литовцы, датчане и норвежцы, шведы и немцы, поляки и саксонцы, сербы и украинцы, чехи и хорваты, бургунды и каталонцы… Едва ли не все они голубоглазые, светловолосые (как древние тюрки!) и – ничего о себе не помнящие. Просто поразительно. Хотя еще до XIII века тюркская речь только и звучала в городах Европы, то был язык Церкви».

Цитата из книги:

Аджи, Мурад. История тюрков : такими знали нас... / Мурад Аджи. - Москва : АСТ, 2015. - 317, [2] с. : ил. ; 24 см. - (Великие империи).

Конечно, происхождение всех от голубоглазых и светловолосых арийцев может не устроить тюркоязычные народы. Кто такие арии? Почему арии? После Гитлера это как-то даже нехорошо, говорить об арийцах. А тут – все от голубоглазых и светловолосых тюрков. Где кальян? Погружаемся в мир грез. Прощай, собственная история! Пусть Европа обзавидуется!

Кстати, подобная тема: все произошли от праславян. Развивать эту тему не буду. Старческая болтливость утомляет. А потому лишь отмечу, что «дух сенсаций» витает у книжных стеллажей, соединяющих Чингисхана с Рюриком в одной персоне, словно бесконечные эманации некоего индийского бога.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(После предварительного следствия)

Выводы я сделал. Сам для себя. И поделюсь ими. Но прежде сошлюсь на авторитет «первого писателя-фантаста» в истории. Итак:

Большинство ... считает, что писать историю – дело совсем лёгкое, простое и доступное каждому, кто только может изложить всё, что ему придёт в голову… Они заботятся каждый о сегодняшнем дне и о пользе, которую надеются извлечь из истории.

(Лукиан. Как надо писать историю. 5; 13.)

А теперь выводы:

1. Парадоксальный вывод! Надо больше читать. Один источник может вывести на неправильный путь.

2. Надо отличать образовательную литературу, написанную признанными учеными, от литературных сенсаций. С первой можно не соглашаться, но вторую следует воспринимать критически.

3. Нужно искать книги, где рассматривается историческая проблема, а не навязывается единственно правильное мнение относительно этой проблемы. К сожалению, таких книг меньше, чем хотелось бы. Но они есть!

Как-нибудь на следующей неделе я предъявлю и спорную книгу, и книгу-пример по третьему выводу.

А пока – антракт.

Но и в антракте вы сможете узнать много интересного о книгах. Правда, не по истории.

Сообщение подготовил Дмитрий Кочетков.

Ярлыки: авторское слово, историческая литература, книги, чтение

2017-02-07

Нравы портятся легче, чем исправляются.

Л. Вовенарг

.jpg) Наконец-то попалась мне отличная книга русской авторессы. Книга, которая в первую очередь фэнтези, а не любовный роман. То есть про любовь там тоже есть, и даже не про одну. Героев госпожа Котова придумала множество и почти у каждого есть это самое слово. Радует, что встречи, расставания, мотание нервов, ведение совместного хозяйства и прочие страсти не являются сюжетообразующими.

Наконец-то попалась мне отличная книга русской авторессы. Книга, которая в первую очередь фэнтези, а не любовный роман. То есть про любовь там тоже есть, и даже не про одну. Героев госпожа Котова придумала множество и почти у каждого есть это самое слово. Радует, что встречи, расставания, мотание нервов, ведение совместного хозяйства и прочие страсти не являются сюжетообразующими.

Весьма продуманный, логичный и оригинальный мир получился у автора. Названия стран и населенных пунктов звучат по-немецки, имена по-русски. Автомобили, мобильники и компьютеры соседствуют с волшебством, оборотнями, драконами и играми богов. Монархия обусловлена необходимостью – все правящие фамилии обладают особой магией, обеспечивающей стабильность государства. Повествование, кстати нелинейно. Писательница использует так называемые флэшбэки, то есть хронологические отступления. Главы «наше время» перемежаются с главами «семь лет назад». Тогда-то и произошло страшное – государственный переворот, приведший к тому, что императрица погибла, её дочери скрылись в неизвестном направлении, государство как таковое устояло, но начало пошатываться.

Историю начинает как бы случайное знакомство трех сестер с неким интересным мужчиной. Ехали девицы на машине, обнаружили, что бензин почти на нуле, деньги совсем на нуле, а пилить еще очень даже далеко. И если подвезти вон того богатенького с виду дяденьку, то он даст денежек и все будут довольны. Всё сложилось, конечно же, не так. И заслуженный шпион, маскирующийся под светского бездельника начал подозревать навязчивых девиц чёрт знает в чём. И девицы запаниковали, что их найдут.

Ну, я-то сразу догадалась, что шесть (!) сестер и их покалеченный отец – это и есть скрывающиеся от народного гнева остатки правящей фамилии. Живут себе тихо, скромненько, хоть и бедненько. Зато живы.

А тут еще и драконы из горы заколдованной повылазили… И им тоже нужны представители именно этого несчастного семейства, чтобы восстановить свое былое могущество. Надеюсь, вы поняли, что главы весьма объёмистого повествования скачут не только во времени, но и в пространстве, так сказать. То про одного персонажа, то про другого, то сейчас, то прежде. Тем не менее, книга читается с неослабевающим интересом. Главных героев несколько, да еще куча второстепенных персонажей, но все они выписаны тщательно и с симпатией, даже те, кто симпатий этих самых вызывать не должен. Я страстно переживала за всех. Постепенно складывалась общая картина мира и как он дошел до жизни такой.

Очень наглядно и доступно описан механизм насильственного смещения власти с помощью современных СМИ без капли колдовства. Аж волосы на голове шевелятся от потрясения. Вот так запросто поманипулировал общественным мнением, плавно переходящим в народные выступления, и - опачки! Дворец в ваших руках, в парламенте нужные люди, бунтующий народ потихоньку успокаивается и продолжает производить валовой продукт. Если кто и жалеет убиенную императрицу, то утешает себя тем, что она ведьма тёмная была, и дочки её ведьмы, ведь и в газетах же писали и по телику показывали, значит, правда!!!

У Ирины Котовой написаны уже три книги эпопеи. Почитала я отзывы в Интернете. Почти все хвалебные. Некоторые назвали её «Джордж Мартин для женщин». Потому как интриг много, героев еще больше, страсти кипят, напряжение нарастает. Ура, товарищи! Поприветствуем нового достойного автора! Чувствуется, что писались книги долго, детали продуманы, язык прекрасный. Так держать, дорогой писатель. Мы, читатели, с нетерпением будем ждать продолжений.

Автор отзыва на книгу - Светлана Маркевич.

Ярлыки: российская проза, фэнтези

2017-02-06

«Я претендую на истину»

А. Литвин

.jpg) Ко мне эта книга попала случайно. Но если вы смотрите "Битву экстрасенсов", имя автора вспомните сразу: это победитель шестого сезона Битвы, автор книги «Выше Бога не буду».

Ко мне эта книга попала случайно. Но если вы смотрите "Битву экстрасенсов", имя автора вспомните сразу: это победитель шестого сезона Битвы, автор книги «Выше Бога не буду».

Я не фанат этой игры, смотрю ее редко, мало интересуюсь ясновидением. Но книга Литвина захватила с первых строк.

Писатель ведет неторопливый рассказ. Понемногу обо всем: о семье, о работе, о Битве. Об экзаменах, которые устраивает жизнь. И о судьбах людей, которые встречаются на его пути.

Написано ярко, образно, эмоционально. Здесь есть все: интрига, откровенный рассказ о себе, размышления о предназначении человека. А еще о предопределенности судьбы и о том, как повлиять на будущее.

Совершенно нет менторского, поучающего тона. И вообще нет ничего, что может вызвать недоверие к написанному.

Красной нитью проходит мысль о том, что в жизни ничто не происходит случайно. И всегда есть подсказки: чего ждать и как поступить. Надо только внимательно относиться ко всему, что происходит вокруг. И учиться, учиться, учиться.

Сам Александр Литвин человек ученый: медицинское, фармацевтическое, управленческое, юридическое образование. А экстрасенсорные способности - это как нечто само собой разумеющееся. Все вместе и дает Литвину возможность помогать людям, в том числе очень известным.

При внимательном прочтении каждый может отыскать в книге ответы на сокровенные вопросы о своей судьбе и судьбах родных.

.jpg)

А кто найдет (согласно названию книги) Александра, тот обязательно узнает, почему надо внимательно смотреть сны!

Автор отзыва на книгу - Галина Подгорнова.

В сообщении использована фотография с сайта https://www.alexander-litvin.ru

Ярлыки: отраслевая литература, психология

2017-02-03

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

И.С.Тургенев

.jpg)

Словеса, слова, словечки...

Есть ли у ученых единственно правильное толкование значения и происхождения слов? Вряд ли. Академическая наука пестрит разнообразием точек зрения.

О, как французским усмиряли

Вольнолюбивый мой язык!

Сперва к салонам примеряли,

Но он к салонам не привык.

<...>

Язык мой немцы сокращали,

В учителя пробравшись к нам,

От слов мужицких очищали:

Зачем России лишний хлам?!

<...>

Но так заботилась о русском

Не потому ль учёных рать,

Что слишком тяжкая нагрузка –

Язык как следует узнать?

Да мало ль кто удобной ванной

Хотел бы сделать океан?

А он безмерный разливанный,

Народу во владенье дан.

Ты ни когда не станешь тусклым,

Не охладеешь ни на миг.

Я кланяюсь тебе по-русски,

Язык прапрадедов моих!

Алексей Марков

Впрочем, книга Михаила Задорнова - это не кодифицированный свод законов и положений, а поиск смысла в живородящей стихии языка. "Предки, которые прапрапра…, ощущали любую природную дрожь", - сообщает автор. Как же его не поддержать поэтически?

Язык, великолепный наш язык.

Речное и степное в нём раздолье,

В нём клёкоты орла и волчий рык,

Напев, и звон, и ладан богомолья.

В нём воркованье голубя весной,

Взлёт жаворонка к солнцу – выше, выше.

Берёзовая роща. Свет сквозной.

Небесный дождь, просыпанный по крыше…

Константин Бальмонт

Конечно, Михаил Задорнов - не ученый лингвист. И толкования слов, основанные на "чуйке", могут показаться произвольными. Кстати, сам Михаил Николаевич иной раз шалит: "заморыш" у него то шуточное словечко из бестолкового словаря (например, в сборнике "Придумано в СССР"), то указание, что так называли иноземных торгашей (например, в изданном живом журнале "Вся правда о России"), то просто меткая характеристика иностранцев в устах героини повести "Поцелуй ведьмы":

"А у наших пращуров ведьмы считались добрыми, а феи, прилетевшие из-за моря, от заморышей, наоборот, злые".

Хотя, наверное, это и не так важно. А важно то, что в русском языке, с точки зрения Михаила Задорнова, зашифровано тайное послание от предков, которое дает определенные советы относительно ценностей и образа жизни.

Трактовки происхождения таких слов, как "мама", "папа", "невеста", "жених", "дочь", "сын" и тому подобных, толкование сюжетов народных сказок, замечания о буквах русского алфавита показались мне оригинальными и небезынтересными.

Действительно, что-то стали мы стесняться и русских слов, и кириллицы, и исконных наименований. "Hand made" для кого-то звучит круче, чем "сделано вручную". Написания латиницей круче славянской азбуки. Отчества - признак "лапотности": ведь на Западе их нет. А книга Михаила Задорнова вызывает чувство гордости за наш язык. Русский язык ничем не хуже иностранных!

Представленная книга, скорее всего, на любителя. Менее полемичным и, возможно, более художественным считаю сборник рассказов Михаила Задорнова "Придумано в СССР". Но польза и удовольствие от представленной книги, на мой взгляд, несомненны.

Сообщение подготовил Дмитрий Кочетков.

Ярлыки: сборник, российская проза, этнография, юмор

2017-02-01

Мы не столько нуждаемся в помощи от друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.

Демокрит.

Книга из библиотеки ЛитРес

Очень жизнерадостная история. И началась она с первоапрельских прений на интернет-форумах. Вот бы домик кто подарил, посетовали хихикающие девицы, или (на крайний случай) квартирку. Наша героиня быстренько разместила объявление о том, что примет в дар недвижимость. Договорилась со своими виртуальными собеседниками, что с неё бутылка шикарного пойла, если вдруг найдется ненормальный даритель и... И он нашелся! Добрая старушка отбуксировала ошеломленную Викторию прямо к юристам, со скоростью света оформила на неё дом и скончалась тем же вечером. Не у кого стало уточнить, что за странная реакция окружающих на домик в тупике. Вика видит запущенный старый особнячок, а все утверждают, что там одни руины.

У нашей героини начинается новая жизнь. Не просто так, наверное, она тут же лишилась работы и жилья. Вика активно отмывает свой новый дом, удивляясь, что некоторые двери не открываются вовсе. И вдруг обнаруживает вторую калитку в ветхом заборе. А ведет она в другой мир. В этом мире Вика спасает от утопления собаку, которая оказывается вовсе не собакой, а волком-оборотнем. И юный парнишка становится первым другом новой хозяйки Дома на перекрестке миров. Во как! А дальше заботы и знакомства множатся в геометрической прогрессии. Но Вика не унывает, радостно и с любопытством приводя пространство вокруг себя в порядок. Некоторых раздражает, что героиня слишком много времени занимается шопингом. Ну, может для автора это такая сублимация. Возможно, она не может позволить себе так же лихо, как вымышленный персонаж, скупать шмотки и бытовую технику пачками. Заодно и мы, читатели, насладимся процессом, описанным столь вкусно. Большинство-то из нас тоже не миллионеры, увы.

Потом будет еще масса приключений, прекрасный незнакомец во сне и не менее завлекательные красавцы-мужчины с претензиями на знакомства разной степени близости. Шикарный котяра Филимон в качестве фамильяра для хозяйки очень удался. Любовь, само собой, тоже будет. И все закончится кучей счастливых свадеб.

Надо сказать, что во всех книгах своих Завойчинская выводит примерно один тип главной героини. Они оптимистичны, дружелюбны, энергичны, отважны, непочтительны к титулам, легко привыкают к новым обстоятельствам. Они спортивны и подвижны, мгновенно ввязываются в различные авантюры, но не для выгоды, а чтобы спасти кого-нибудь. Вот это вот – просто доминирующий признак главгероинь Завойчинский. И мне лично они очень симпатичны. Старомодные у меня вкусы. Желаю я, чтоб положительные герои были героями, а отрицательные – негодяями. Не желаю я сопереживать стервам и подонкам. Понятно, что есть серьезная литература, где персонажи - неоднозначные личности. И я даже читаю иногда непростые, тяжелые книги. Но в развлекательных жанрах, полагаю, все должно быть по определенным правилам. Любовный роман, пусть и в декорациях фэнтези, просто обязан закончиться хеппи-эндом. Простая девчонка из соседнего двора должна оказаться принцессой, ведьмой, феей (нужное подчеркнуть) и пленить сердце самого короля, императора, главного мага, принца эльфов (нужное опять же подчеркнуть).

Все книги данного автора написаны простым, живым языком, без особых филологических изысков, но и без ляпов, от которых меня корёжит. Поскольку героини Завойчинской – молодые, современные российские горожанки, все они активно используют молодежный жаргон. Миры и народы, их населяющие, вполне продуманы, логичны и ярки. Хотя, повторюсь, это скорее любовный роман в фантастическом антураже, а он строится по другим канонам.

Рекомендую всем, жаждущим приятных, добрых историй, нестрашных приключений, красивых отношений, уютной атмосферы и юмора.

Автор отзыва на книгу - Светлана Маркевич

Ярлыки: Литрес, любовь, фэнтези, юмор

2017-01-31

«Ещё нигде войска Батыя не встречали столь ожесточённый отпор. Семь долгих недель длилась осада. Ворвавшись в Козельск, завоеватели не пощадили никого, даже грудных детей…»

.jpg) Честно говоря, я не являюсь любительницей данного жанра. В детские и подростковые годы «заплатила безумству дань», перечитала в детской библиотеке, где работала мама-библиотекарь, все сказки и фантастику и к зрелому возрасту охладела к данным произведениям. А открыть и прочитать книгу «Спасти Козельск» меня подвигло простое любопытство. Как же – наши, череповецкие авторы! Да ещё и написавшие книгу втроём! А втроём – это как? Один из авторов принёс мне «Спасти Козельск» в подарок, можно сказать, вложил в руки, и я с интересом погрузилась в чтение. Увлеклась с первых же страниц. Думаю, и вас постигнет та же учесть, если решите прочитать этот роман.

Честно говоря, я не являюсь любительницей данного жанра. В детские и подростковые годы «заплатила безумству дань», перечитала в детской библиотеке, где работала мама-библиотекарь, все сказки и фантастику и к зрелому возрасту охладела к данным произведениям. А открыть и прочитать книгу «Спасти Козельск» меня подвигло простое любопытство. Как же – наши, череповецкие авторы! Да ещё и написавшие книгу втроём! А втроём – это как? Один из авторов принёс мне «Спасти Козельск» в подарок, можно сказать, вложил в руки, и я с интересом погрузилась в чтение. Увлеклась с первых же страниц. Думаю, и вас постигнет та же учесть, если решите прочитать этот роман.

Говорят, в истории не может быть сослагательного наклонения: что было бы, если бы… Мол, что случилось – то случилось. Переиграть и переставить события никак нельзя. Можно только принять к сведению и, если виток истории повторится, постараться не допустить прошлых ошибок. Авторы же предлагаемого романа, вышедшего в серии «Историческая авантюра», как раз предлагают пересмотреть события многовековой давности. Читатель отправится во времена монголо-татарского нашествия. И не просто отправится, как в обычном историческом романе, а попадёт туда из нашего времени вместе с российским спецназом, отправленным на помощь городу Козельску, чтобы отстоять его в битве с монголо-татарскими захватчиками. Пять добрых молодцев – наших современников – попадут в далёкое прошлое, в древнюю Русь, чтобы выполнить, казалось бы, совершенно невыполнимое задание.

Скажу сразу: книга может понравится не всем. Тем, кто примет предложенную авторами ситуацию и будет читать её как сказку, как фантастику, как полёт воображения, книга покажется очень интересной и необычной. Любителям реалистических сюжетов и классических произведений, наверное, не стоит тратить на неё время. Но даже из любопытства я бы прочла «Спасти Козельск», чтобы иметь представление о творчестве наших череповецких авторов. О том, как можно написать втроём художественное произведение, соединяя написанные части так, что невозможно угадать, кем что написано, и при этом сохраняя общую стилистику и сюжет.

Будут ли Дмитрий Дашко, Евгений Шалашов и Игорь Смирнов ещё работать вместе? Выйдут ли подобные книги подобной серии? На презентации книги в Центральной библиотеке авторы загадочно улыбались: «Может быть, мы соберёмся спасти ещё какой-нибудь город…»

Автор отзыва на книгу - Валерия Базлова

Ярлыки: альтернативная история, краеведение, российская проза, современная проза, фантастика

2017-01-27

Любовь никогда не требует, она всегда дает

М. Ганди

.jpg) А. Жвалевский – белорусский писатель, достаточно известный, пишет очень увлекательно и так ненавязчиво говорит об очень важных вещах. Читаю не первую его книгу. О чем на этот раз? О любви. Но не о той, о которой вы, наверняка, подумали. О настоящей, безусловной любви.

А. Жвалевский – белорусский писатель, достаточно известный, пишет очень увлекательно и так ненавязчиво говорит об очень важных вещах. Читаю не первую его книгу. О чем на этот раз? О любви. Но не о той, о которой вы, наверняка, подумали. О настоящей, безусловной любви.

2017 раз мы отметили Рождество Христово. Иисус открыл людям измерение любви. «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. И тогда исчезнут все беды и вся печаль, и воцарится на земле радость. И станет тогда земля подобной небесам». Усвоили ли мы заповедь?

Герои книги, на первый взгляд, необычные люди. Один путешествует, перемещаясь из тела в тело. Интересно наблюдать, как сознание изменяет тело. Но и тело оказывает влияние на сознание. Другой герой проживает жизнь второй раз, зная наперед, что случится. Третий тяжело болен, но может исцелять других. Образ мальчика Богдана самый яркий. Младенцу Машеньке не удалось родиться живой, но она живет в другом мире. Удивительные, очень интересные судьбы героев переплетаются друг с другом, для того чтобы напомнить нам, о чем мы часто забываем, теряя смысл жизни. Для чего живем, для чего рождаемся? Чтобы любить. Кажется все просто и понятно. Но как сложно! В жизни столько интересного: удовольствия, карьера, слава, деньги, путешествия, познание нового... Но не успеешь оглянуться, а жизнь уже прошла. Посмотришь назад и видишь лишь пустоту. А как жить не впустую? Любить. Все остальное суета.

Кто-то решит, что описываемое в книге из области фантастики. А я думаю, что все это более чем реально. В каждом из героев вы без труда узнаете себя. Все мы проживаем много жизней в разных телах, все мы испытываем боль и радость, все мы вампиры и доноры и пытаемся как-то исправлять свои ошибки, когда понимаем, что ходим по кругу.

Книга поразила меня своей глубиной. Есть над чем поразмышлять. Рекомендую читателям с философским складом ума.

Автор отзыва на книгу - Светлана Морозова.

Ярлыки: любовь, мистика, подростки, психологический роман, современная проза

2017-01-26

На прошлом надо уметь ставить точку. Надо уметь забывать его, выбрасывать из своей жизни…

(А.Маринина. Обратная сила. Т.3)

Но невозможно же вынуть из себя свою прошлую жизнь …

(А. Маринина. Обратная сила. Т. 3)

«Обратная сила» – это роман-трилогия, семейная сага.

Том первый – прелюдия к событиям, о которых рассказывают следующие две книги. Действие начинает развиваться в далеком 1842 году. Семьи князя Гнедича и графа Раевского – дворянские гнезда с типичным для того времени жизненным укладом и понятием репутации, которая для некоторых представителей семейств – превыше всего. Правильно ли это? Не знаю, но один из персонажей – Павел Гнедич – за соблюдение однажды такой вот репутации расплачивался всю последующую жизнь. Он стал профессором правоведения, жизнь, казалось бы, сложилась по-своему удачно, но не было ему покоя до последних дней, болела душа. Не смог забыть Павел Гнедич того момента, когда любимая маменька «показалась ему каким-то демоном, существом без сердца и души».

В центре повествования второго и третьего томов романа – семья советского адвоката Александра Ивановича Орлова. Он считается потомком Гнедичей и Раевских. Именно считается, потому что Александр Орлов – это не Александр Орлов, а много лет живущий по его документам Михаил Штейнберг.

И никакого криминала здесь нет: Орлов – глубоко порядочный во всех отношениях человек, отличный специалист, прекрасный семьянин; он честно воевал, был ранен; он абсолютно никому ничего не сделал за свою жизнь плохого. А если кому и плохо, то только ему самому: «Вся моя жизнь иллюзия. Не надо себя обманывать. Семьи у меня нет. И меня самого тоже нет. Я – фикция», - рассуждает Александр Орлов. Или все-таки Михаил Штейнберг?

Однажды, во время Великой Отечественной войны, юные Саша Орлов (студент-юрист) и Миша Штейнберг (студент-медик) попали в окружение. И смертельно раненный Орлов, умирая, уговорил Штейнберга взять вместо своих его документы, понимая, что выжить последнему в немецком тылу с такой фамилией невозможно. И он был прав. Так Штейнберг стал Орловым.

После войны новоявленный Александр Иванович Орлов получил профессию юриста, стал работать адвокатом, обзавелся семьей. Но навсегда потерял душевное равновесие. И никому не мог рассказать о своей тайне, груз которой с годами тяготил его больше и больше. Орлову казалось, что он живет не своей жизнью, и тем самым постоянно лжет – себе, близким: «Кто я такой? Я перестал быть Михаилом Штейнбергом, но так и не стал Александром Орловым».

Почему же наш герой не попытался в послевоенное время вернуть свое настоящее имя? Все очень просто (или непросто?): боялся проверок, подозрений, боялся, что его посадят, «как сажали сотни и тысячи других». Но возникла все-таки ситуация, когда Александр Иванович открыл близким свою тайну. Сын не понял его, осудил, но только до тех пор, пока у самого не возникла подобного рода дилемма: либо ложь во спасение жизни (не собственной, а дочери), либо правда, которая привела бы к гибели ребенка...

В романе Александры Марининой «Обратная сила» – несколько сюжетных линий, множество персонажей; он наполнен самым разнообразным материалом. Произведение увлекательно, полемично и познавательно.

Автор отзыва на книгу - Светлана Титова.

Ярлыки: роман, российская проза

2017-01-24

Творец книги – автор, творец её судьбы – общество.

В.Гюго

.jpg) Не зря я выбрала такой эпиграф. Этот роман – настоящий документ эпохи. Хотя он и является плодом воображения автора, основа его – реальные эпизоды из судеб реальных людей.

Не зря я выбрала такой эпиграф. Этот роман – настоящий документ эпохи. Хотя он и является плодом воображения автора, основа его – реальные эпизоды из судеб реальных людей.

Это рассказ о том, как десять советских женщин оказались в одной палате роддома, а его вдруг закрыли на карантин. Одна из самых начитанных вспомнила «Декамерон» Бокаччо и предложила развлекать друг друга историями из жизни. Десять историй в течение десяти дней… И получился этакий женско-советский декамерон. Персонажей Вознесенская подобрала из всех слоев тогдашнего (70-е годы) общества – партработница, стюардесса, работницы заводов и контор, интеллигенция и диссидентская жена и даже бомжиха. Представительницы и «элиты» и «дна» и «серединки». Настолько разные, что иногда не понимают друг друга. Молодые и не слишком мамочки делятся своими жизненными историями. Некоторые из них вызывают смех или добрую улыбку, от некоторых волосы дыбом встают. Первая любовь, измены, насилие, прощение и помощь ближним и дальним, быт и все женские милые мелочи.

Читая эту книгу, я с удивление поняла, что совершенно забыла уже и про дефицит простейших товаров, и про бешеные очереди, и про мрак коммунального быта. Человек так устроен, что плохое забывается довольно легко, иначе сложно было бы жить. Все тем, кто, характеризуя советское прошлое перешёл от фразы «не так уж было и плохо» к фразе «все было совсем не плохо» - рекомендую эту книгу. Временами было просто ужасно.

Очень интересна история создания этой книги. Я прочитала её впервые лет так 25 назад. На волне перестроечных свобод она была напечатана, как теперь выяснилось незаконно. Ну, вы же помните дикое книгоиздательство в начале 90-х. В предисловии к первому официальному изданию «Женского Декамерона» Юлия Вознесенская рассказывает, как она, диссидентка и эмигрантка, выступала в Европе на разных встречах, форумах и т.п. И столкнулась она с полным непониманием европейцами всей глубины проблем. Они были согласны слушать об «узниках совести», но полагали, что раз у нас официальное равноправие, то все просто чудесно. Да-да. И коммуналка – это такое великое содружество людей, и три поколения супружеских пар с детьми в двухкомнатной квартире – это такая чудная семья, и женщины в правительстве – это не фикция, а работающая модель.

Юлия Николаевна поняла, что чем проще повествование именно о быте, тем быстрее дойдет до понимания и до сердец западных людей правда о действительно тяжелой жизни советских женщин. Так и оказалось. Эта книга выдержала на Западе несколько переизданий и переводов и пользовалась неизменным успехом.

А я тогдашняя, двадцатипятилетней давности, про все это и так знала. И поразили меня, помнится, рассказы о диссидентах, о том, за что, собственно говоря, сажали, о том, как простые тётки таскали своим мужикам передачи через всю страну. И еще о смелости мыслить не как все и идти не в ногу, несмотря на полное непонимание окружающих. Ведь даже ставшие почти родными товарки по роддому выслушали их истории, посочувствовали неудачам на любовном фронте, но так и не поняли и не приняли их взглядов. И остались при своем мнении: коммунистическая партия самая заботливая, страна наша добрая и ласковая и никакое отсутствие туалетной бумаги, бытовой техники и жилья не толкнет их в объятия загнивающего запада.

Поскольку это роман в рассказах, то и написан он простым разговорным языком. Впечатление производит неоднозначное, именно ввиду своего содержания. Трудно расставаться со своими мифами. А то, что эта книга способна поколебать устоявшиеся взгляды, я не сомневаюсь. Рекомендую всем, не только женщинам. Мужчинам будет полезно взглянуть на себя со стороны.

Автор отзыва на книгу – Светлана Маркевич

Ярлыки: русская литература, современная проза

2017-01-20

.jpg)

Утверждение, что все мужчины дураки, неверно: есть и холостяки.

Михаил Задорнов