последний супербестселлер, который читали ВСЕ

последний супербестселлер, который читали ВСЕ

Ослеплённому собой никакой окулист не поможет. Эмиль Кроткий

Ослеплённому собой никакой окулист не поможет. Эмиль Кроткий

Элизабет фон Арним - британская писательница австралийского происхождения. Роман "Вера" впервые был издан в 1921 году. Это, так сказать, мировая классика. Все её романы частично автобиографичны, а написано их около двадцати. Сюжет романа "Вера" основывался на её губительном браке с графом Расселом. Джон Миддлтон сравнил его с "Грозовым перевалом" Эмили Бронте.

Главные герои романа, Люси и Эверард, потеряли своих близких: он - жену Веру, она - отца. Каждому хотелось найти утешение в своем горе, и случайная встреча предопределила их дальнейшие отношения. Несмотря на то, что Эверард был вдвое старше Люси, между ними возникла сердечная привязанность, как говорится, горе их сблизило. Они поженились и отправились в свадебное путешествие. И вот тут начинается самое интересное.

Наивная Люси думала о том, какая же она счастливая, что встретила Эверарда в такой тяжелый период своей жизни! Она полюбила его всем сердцем. Но Эверард любил только самого себя. Он оказался самовлюбленным эгоистом, деспотичным, не терпящим никаких возражений. Когда она отвечала не так, как он ожидал от неё, а говорила она только правду, её наказывали молчанием. Он считал, что "его маленькая любовь должна любить только то, что любит он сам; а когда он пребывал в обидчивом молчании, Люси принималась выспрашивать, что его беспокоит, и словно нищенка, ждала, когда он простит и снова снизойдет к ней." Ей нужно было постоянно под него подстраиваться, чтобы лишний раз не расстраивать.

Выдержит ли такое к себе отношение хрупкое сердечко Люси, может она так же, как и Вера...

Грустная история о несчастливом браке, о разрушенном счастье мужем-эгоистом, о разбившихся мечтах и растоптанной любви. Тяжело и грустно читать такие истории, угнетают эмоционально. Глубокий психоанализ героев написано мастерски. Незримый персонаж, как будто дух прежней жены, витает над героиней. Книгу можно даже сравнить с "Ребеккой" Дафны Дюморье. Атмосфера гнетущая и драматичная. Быть марионеткой в руках мужа-деспота, что может быть хуже. Финал остается открытым, но тут нечего и додумывать, и так все ясно и предполагаемо. Оптимисты, возможно, усмотрят каплю надежды.

Несмотря на то, что книга была издана впервые более ста лет назад, тема сюжета остается актуальной и по сей день.

Староверова О.С.

"Лучше" - таблетка от уныния и бесцельности, витаминки любви к себе

"Лучше" - таблетка от уныния и бесцельности, витаминки любви к себе

«Давайте причинять добро

направо и налево»

"В мире полно лю

"В мире полно людей, которым есть что скрывать. Никто на самом деле не является тем, кем кажется." (отрывок из книги)

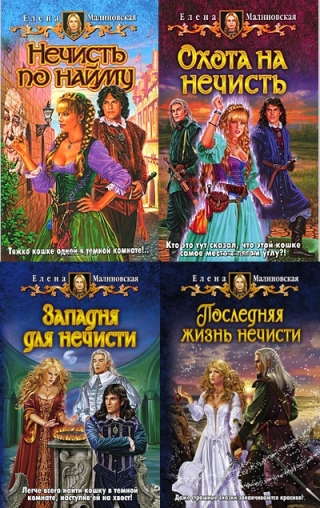

Надо же, попаданцы стали явлением, удостоенным статьи в Википедии.

«Попаданчество», «попаданство» — распространённый приём фантастической литературы, связанный с внезапным переносом героя («попаданца») в прошлое, будущее, на другую планету, в параллельный мир или в мир художественного произведения, видеоигры. Не следует смешивать этот приём с родственной ему хронооперой, где описывается целенаправленное воздействие человека на прошлое с целью изменения настоящего.

Небольшое отступление в историю вопроса.

Термин появился в разговорном языке в начале нулевых годов. Но само явление гораздо старше. Одним из первых литературных попаданцев принято считать Хэнка Моргана, главного персонажа романа Марка Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». У нас в двадцатые года двадцатого века были написаны свои попаданцы в прошлое, авторами, о которых совсем позабыли. Любопытно, что у них, как и у Хэнка, не получилось изменить историю. Значит ли это, что влияние личности на исторический процесс так ничтожно? Значит ли это, что энтропия нивелирует точечные влияния? Даже если спасти одного конкретного человека, внедрить одно маленькое изобретение, они пропадут втуне? Не, мне больше по душе, когда у персонажей все получается, пусть и будет антинаучно.

В советское время книг об альтернативной истории и гражданах, запросто попадающих в волшебные страны у нас, считайте, не было. Книги Звягинцева были первыми. «Одиссей покидает Итаку» вышла в девяносто втором. Так что еще до Сварога я с удовольствием прочитала о двух попаданцах, один прям в товарища Сталина, другой в опального полководца на зоне. И заверте…. На самом деле, Звягинцев навертел огромную и путаную эпопею с разными космическими силами, что тягают землян туда-сюда-обратно, склоняя их к членству в разных коалициях.

Ну и незабвенный Бушков со своим СС, Станиславом Сварогом, попавшим в техномагический мир, вышел в печати в девяносто пятом, первые и лучшие, как водится, книги в серии.

А в начале нового тысячелетия случился просто таки попаданческий бум, который немного пригас за десять лет и снова возродился сейчас с невероятным размахом.

Попаданцы, как я вас люблю! А вот за что? За побег из реальности, во-первых. И, во-вторых, за второй шанс.

Многим знакомы сожаления о несбывшемся. Психологи утверждают – что это не есть хорошо, без конца перебирать профуканные шансы: ах, если бы я сказала «да»; черт побери, надо было соглашаться на смену работы, а я дурак; говорила мне мама, не водись с дурной компанией, кто ж знал, насколько она дурна. И далее по кругу, как раб, прикованный к вороту.

Читающий чаще всего представляет себя на месте героя. Так? Не совсем впрямую, но все же. Современному обывателю, не склонному к реальному риску, не хватает настоящих приключений. Захватывающих, опасных для тела, разума и сердца, но с гарантированных хеппи-эндом. Кроме видеоигр и фильмов этим могут обеспечить книги. Вы можете возразить, что приключения и фантастика любого вида замечательно справятся и без попаданцев. Безусловно! Не все же любят сей поджанр. Но!

Попаданец, за редким исключением, наш современник. Именно поэтому он ближе читателю-зрителю. Его реакции, его знания, его культурный багаж, конечно же авторские придумки, но и отражение его личности. Если они более или менее совпадают с вашими – это как самому попасть в притягательно-опасный фэнтезийный мир, полный галантных принцев-императоров, коварных соперников, великих волшебников, чудесных чудовищ и решающих сражений. Еще момент. Попаданец, как правило, совершенно «средний» человек, как и любой из нас. Уникальный в чем-то, но все равно обычный, средний человек.

Между прочим, это отдельный сорт удовольствия – наблюдение за чуждым миром из реального реала. С комментариями персонажа. Герой ужасается допотопному средневековью, радуется продвинутой сантехнике, приходит в отчаяние от кастового сообщества. Особенно, если попал он в тело незнатного персонажа. Хотя высокий статус подразумевает высокую же ответственность! И попаданец частенько познает это на своей шкуре.

Мне лично нравится момент обустройства героя в новом мире, вживания и выживания, знакомства и прогрессорства. Хорошо, если это не размазанная на тысячу страниц занавесочная история, и не в буквальном смысле «момент», а сочно прописанное, со знанием дела или хотя бы с покерфейсом знатока. Потому что, когда писатели приступают к подробному разъяснению, как действуют различные химические вещества в смеси или какие патроны кроме родных годятся к М-52, мой мозг лихо пропускает подробности.

Я бы сделала несколько классификаций внутри поджанра попаданчества.

Первое: на «в своем теле» и «не в своем теле».

Итак, номер раз: попадание в своем теле.

Если персонаж неведомым образом оказывается в другом времени или мире во плоти, то он, по сюжету, чаще всего возвращается обратно. Да и то сказать, никаких суперсил, молодости или мудрости, все свое ношу с собой. Хорошо, если в автор позволит взять с собой походный рюкзачок. Хотя в воле создателя наделить своего персонажа во время перехода чем угодно, хоть божественными возможностями. Мир же спасать надо? Иначе зачем вообще мутили все эти истории??? Внешность еще можно подправить, а то как соблазнять инорасиков???

Тут еще сделаю небольшое деление по возрасту и полу, потому что слишком велика разница в посылах, морали, целях и прочих важных вещах.

1) Детско-подростково-юношеское попаданство.

Потому что фильмы и книги для этой специфической аудитории должны нести (в идеале) воспитательный и просветительский элемент. Из самых известных – наш фильм «Мы из будущего», в котором не слишком благостные молодые люди, черные копатели, угодили в разгар боев Великой Отечественной. Что ж, ребята прошли изрядно испытаний, пересмотрели свои взгляды и ценности. И вернулись.

У Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак есть роман «Москвест». Так вот, там мальчик с девочкой проваливаются в прошлое России. И благополучно возвращаются, наприключавшись от души, обогащенные знаниями, первыми чувствами и неким стержнем внутри, который и есть основа личности. Книга пестрит историческими вставками, авторам плюс в карму. Еще один, самый жирный плюс – за то, что побуждают юных читателей срочно бежать хвататься за углубленное изучение предмета. Потому что интересно стало, а не заставили злые родаки.

Ясное дело, что ребенок должен вернуться в семью, к маме с папой, иначе, что это за сказка, пардон, детско-подростковая фантастика? Книг понаписано уже много, качество разное, читайте на здоровье.

2) Мужская фантастикафэнтези с попаданцами.

Взрослые дяденьки резвятся на всю катушку. В смысле, попадают своих попаданцев не только парами-компаниями, а чуть не целыми странами. Андрей Круз – один из топовых авторов в мужской (читай – брутальной) фантастике, в одной из книг забросил в неведомые дикие земли целый кусь местности с деревнями, поселениями и народом. Ни о каком возвращении речь не идет, выжить бы. Зачем это пишется? И почему?

ИМХО, мальчики обожают играть в приключения, чтоб в одной руке винчестер, на другой руке красотка, монстры штабелями укладываются, а ГГ и швец, и жнец, и на дуде игрец. Зачем возвращаться на захудалую Землю, в тухлый офис, если тут ты король и все бабы твои??? Ну, после достойных эпоса сражений, поединков и интриг, естественно. И как написать приключения такого масштаба в рамках реальности? Без фантастического допущения в виде неведомой местности с набором противников и отсутствием доблестной полиции? Никак. В исторический роман сложно, матчасть мозг выест. Просто в тайгу сибирскую персонажей забросить? Она большая, но таки изрядно меньше, чем в воображении, да и обоснуй где, я спрашиваю?

В.Зыков, А.Каменистый – это те авторы, которых я немного читала, они плодовиты и популярны. Сотни, а то и тысячи брутальных писателей тусят (и продаются) на Автортудей. Очень мужская литплатформа. Девочки там в меньшинстве.

3) Женская фантастика-фэнтези с попаданками.

В своем теле, собственной великолепной персоной дамы влетают в основном в МагАкадемии. Но это не точно. Разумеется, они все юные, подтянутые, в отличной спортивной форме и – никогда не было и вдруг снова – со скрытым до поры магическим потенциалом. Пенталогия «Высшая школа библиотекарей» Завойчинской очень показательна. Нравится она мне, пусть и к библиотечной работе не имеет ни малейшего отношения, зато там фэнтези главнее романтической линии. Героиня бойка, сообразительна, трудолюбива, дружелюбна, не хамит направо и налево. Но искренне не понимает кастовых различий. Это делает ее интересной для местных обитателей. Как так, почему у нее нет чинопочитания, впитанного с молоком матери? Что за странность равно весело и непринужденно болтать с грозным княжеским отпрыском и нищим полукровкой???

Мери Сью, конечно же, главные героини. Степень сьюшности варьируется. Авторесс попаданчества развелось едва ли не больше, чем авторов-мужчин. Литературных платформ, где они плодятся почкованием, тоже. И да, в большинстве своем персонажи романтического попадалова обратно домой не собираются. Потому что любо-о-о-овь! Зачем им в *читай выше* тухлый офис, опостылевшее одиночество и прочее по списку. Для удобства сюжета и себя любимой авторессы частенько делают свою героиню круглой сиротой. Меньше привязок к прошлому – легче прижиться на новом месте. А там и принц уже ждет с обручальным браслетом наперевес.

Тип номер два: попадание не в своем теле.

Это когда воля автора и высших сил заносит сознание нашего современника, обычно в момент его смерти, в тело жителя прошлого, параллельного-фэнтезийного мира или вымышленного, то есть написанного, игрового мира.

Тут можно поделить сначала опять на женское и мужское. Нет, я не шовинист. Но разница так велика, что по-другому невозможно.

Романтическое фэнтези (женское поле) сейчас на три четверти попанданческое. Знаете, когда тебе давно не шестнадцать лет, читать про свою ровесницу, которая – хоба! – и оказалась опять юна, свежа, желанна и дико этому рада, весьма вдохновляет. Ну и что, что впереди королевский отбор, грядущая свадьба с немилым властным властелином, битва за Хогвардс или еще дребедень какая-нибудь. Наша женщина и коня, и избу, и роту скелетов построит и отправит копать от забора до рассвета.

Кстати. Многие авторессы усердно педалируют именно эту склонность российских женщин взваливать на себя спасение утопающих миров и завоевание знатных красавчиков.

Впрочем, повторюсь, авторы разные, книги выходят разные, на любой вкус. И такие, где мир, в который угодила условная Маша с Уралмаша (пожилая учительница, студентка, глава корпорации, нужное подчеркнуть) прописан совсем слабенько, чисто для антуража любовного фэнтези. И такие, где прям кланяюсь кокошником в пол автору за продуманную фантазию, тщательно и достоверно созданный мир, залихватский и логичный сюжет.

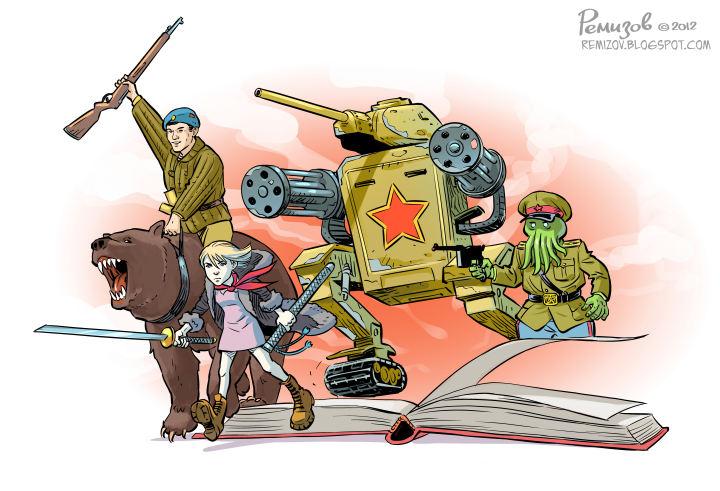

Мужская фантастика с попаданцами «не в своем теле» набрала сотни даже не названий, а серий. Это если не считать сетевых авторов на множестве литплатформ. Натуральный ренессанс жанра начался в нулевые годы. Мальчики всегда такие мальчики! Играются в войнушку всю жизнь, в том числе в книгах. Мужская часть фантастов, ушибленная развалом СССР и падением престижа державности, страшно озабочена спасением оных, воспитанием патриотизма и стремлением переиграть всех противников.

Попаданцы в таком случае отправляются в тела жителей ключевых точек истории. Смута, начало правления Ивана Грозного или Петра Первого, Отечественная война 1812 года или Гражданская, и, на самое сладкое, канун Великой Отечественной. С каким же смаком попаданцы влияют на историю и исторических персонажей! И к товарищу Сталину пробираются (если не повезло вселиться в него самого сразу), чтобы стать его верными советниками да помочь всех одним махом убивахом и сразу в мировое господство. И Союз от развала удерживают, отправляя в кризис Соединенные Штаты.

ЭКСМО целую серию запустило – «Враг у ворот. Фантастика ближнего боя», построенную по принципу: агрессия Запада, страдания, ответный удар.

Один знатный журналист и политолог, исследователь темы, полагает, что расцвет попаданческой фантастики – не только крайняя форма эскапизма, побег от реальной антиутопии в вымышленную утопию и желание помахать кулаками после драки. Он является выражением своего рода мировоззренческого тупика. Авторы, по его мнению, заставляют своих героев следовать по пути уже опробованных не у нас, так за границей, решений. На выходе выясняется, что попаданцы никогда не выдумывают ничего принципиально нового в смысле социальных и прочих технологий; трансформированный в результате их деятельности мир остается тем же самым, меняются только победители и проигравшие.

Читателям, похоже, до этого дела нет никакого. Ибо спрос рождает предложение и книги множатся в геометрической прогрессии. Ну и количество людей, плохо знающих историю растет. Увы. Оттого и популярны самые нелепые альтернативки. Хотя, как и в любом жанре, в альтернативной истории есть достойные образцы.

Чуть не забыла про редкостный номер три. Когда в наш мир попадает разумный из другого или параллельного, фэнтезийного мира, либо человек из прошлого. Бывает забавно, как в фильме «Пришельцы», помните Жака Рено в роли средневекового рыцаря в конце двадцатого века? Подобные истории могут быть одновременно и веселыми, и поучительными, давая непривычный взгляд на привычные нам вещи. Книг таких мало, но есть.

Я как читатель прекрасно понимаю явление попаданства. Иногда с удовольствием перечитываю «избранные места» из любимых книг. Говорю же, мне больше всего по душе элементы где-то даже уютного, бытового обустройства попаданца-попаданки в новом мире, в новой жизни. Не как сложилось само собой в прошлой, земной жизни, а так, как хочется и видится герою с высоты прожитых лет и со всем грузом ошибок, опыта. Второй шанс? Комплекс бога? Наконец-то слившееся вместе «хочу» и «могу»? Надо спросить у психолога, как называется это явление.

Слава интернету, теперь выбор чтива огромен. И даже попаданца каждый может выбрать под себя. И попасть, так попасть! Со вкусом, толком, расстановкой.

Светлана Маркевич

«Эту книгу я посвящаю всем,

кто так же, как и я,

безнадёжно влюблён в свою кошку и делает её жизнь лучше».

М. Жеребилова

Если вы любите кошек, то эта книжка, несомненно, для вас. Конечно, вы уже прочитали немало «кошачьих» историй. И у вас наверняка живут, жили, и будут жить кошки, коты и котята. Но… вы знаете и ещё одно: не бывает двух совершенно одинаковых кошек. Эти мохнатые и хвостатые, мурчащие и мяукающие существа все абсолютно разные. Как и истории, с ними связанные. И потому мы, влюблённые в кошек (а я и себя отношу к этой категории людей), можем без конца рассказывать истории о своих питомцах. И считать своих кошек (признайтесь!) самыми красивыми, самыми умными, самыми преданными и ласковыми.

Автор книги Марина Жеребилова уже знакома читателям по своей первой книге «Котологика. О чём молчит кошка». В той книге автор даёт практические советы любителям кошек, рассказывает о том, как обращаться со своими питомцами, как сделать их жизнь счастливой, а общение с ними гармоничным и радостным. Надо сказать, советы автора идут не только от симпатии к этим животным и опыте общения, но и от профессиональных знаний Марины. Она – профессиональный зоопсихолог и фелинолог, создатель блога в Инстаграм о кошках. У неё тысячи подписчиков, а опыт работы с кошками - около 20 лет. Много кошек она спасла, занимаясь волонтёрской деятельностью. Книга «Котологика» сразу же стала бестселлером. Автор обратил на себя внимание, и поэтому, когда вышла её новая книга «Тысяча и одно мяу», конечно, её с интересом приняли читатели. Правда, книга эта значительно отличается от первой. Если «Котологику» можно рассматривать как практическое пособие для людей, желающих получше узнать что-то о своей кошке, то «Тысяча и одно мяу» - это рассказы Марины о своих питомцах – начиная с детства, разные истории о жизни кошек. В ней много личного. Рассказы о животных вызовут то улыбки, то слёзы, то умиление. Кошки и истории, связанные с ними, совершенно разные. От первого котёнка, появившегося в доме Марины, когда ей было 9 лет. Котёнка, с которым она доказывала родителям, что может быть ответственной за чью-то жизнь. А потом были кошки и коты, брошенные на улицу равнодушными хозяевами, и спасённые Мариной. Пристроенные в надёжные руки. И, наконец, те, с кем, подобрав их на улице, она расстаться уже не смогла, интуитивно понимая: «Этот (или эта) – мой!».

Книга Марины Жеребиловой «Тысяча и одно мяу» подкупает искренностью автора. В ней ничего придуманного – всё из жизни. Поэтому и хочется и улыбаться, и плакать вместе с автором. И поскорей прижать к себе своего кошарика, чтобы сказать: «Ты моя хорошая!»

«Герби Бреннан, - пишет Марина Жеребилова, - в своей книге «Тайная жизнь кошек» попытался найти ответ на загадку, чем же кошки нас так покорили, но ни к каким стопроцентным выводам так и не пришёл. Возможно, я попытаюсь найти ответ на этот вопрос, исходя из своего жизненного и профессионального опыта. Вызов принят! Приглашаю вас в увлекательное путешествие по кошачьему миру вместе со мной!»

Валерия Базлова

«Если вы действительно хотите что-то изменить, то вам придётся потрудиться. Никто не может изменить вас кроме вас самих.

«Если вы действительно хотите что-то изменить, то вам придётся потрудиться. Никто не может изменить вас кроме вас самих.

Никто и никогда».

Новая книга. Молодой череповецкий автор. Думаю, уже эти несколько слов заставят читателей заинтересоваться. Ну а, начав читать этот небольшой роман, вам захочется дочитать книгу до конца. Сразу скажу, книга – и по моему мнению, и по мнению других читателей – довольно простая. Как и история, рассказанная нам автором. Простая, как и героиня романа Лена Савельева. Такая, как многие молодые девушки. И жизнь обычная, как у многих, и проблемы. Но, видимо, в этой простоте и заключается притягательность таких литературных произведений. Когда в описываемых событиях узнаёшь свою жизнь, а в героине – себя. Отличает, пожалуй, нашу героиню от других только доброта души да морально-этические качества, которые не разрешают ей отказывать людям, обращающимся за помощью. Но – обращаются не раз и не два, а используют и её время, и её знания, и даже финансы в личных интересах. Пользуются тем, что она не может им сказать: «Нет!» Манипулируют, попросту говоря. Начальница даёт поручения, которые приходится выполнять во внерабочее время и при этом не увеличивает Лене зарплату. Коллеги, не справляющиеся со своей работой, даже не просят, а требуют от Лены помощи. Подруга Эля, много лет поддерживающая с Леной отношения, не считается ни с её личными проблемами, ни с интересами, заставляет делать то, что только ей самой надо. И даже попрошайки на улице и сосед-алкоголик беззастенчиво просят денег, заранее уверенные, что Лена им не откажет.

Знакомая ситуация? Да, встречается нередко. Пожалуй, наша Лена и жила бы так всю жизнь, если бы не произошёл толчок, её жизнь изменивший. Приснился как-то Лене страшный и неприятный сон. Кладбище. Похороны. Вокруг могилы её знакомые, друзья и родные. А на табличке могильной – её имя и дата смерти – 7 июля, через два месяца с нынешнего дня. Да и речи у друзей: «Лена меня постоянно выручала… Другой такой не сыщешь… Когда ни попроси о помощи, всё сделает…» Проснулась в ужасе… И после этого сна что-то стало меняться в жизни Лены. Задумалась она о своих делах и проблемах, об отношениях с окружающими. Да и подруга из прошлого, Галя, поддержала эти её размышления и предложила Лене заключить своеобразный договор: в течение двух недель на все поступающие просьбы и предложения отвечать отказом. То есть, попросту говоря, научиться говорить «Нет!». Что из этого вышло, и как изменилась жизнь Лены, вы узнаете, прочитав книгу.

Роман несёт в себе психологический подтекст. Не раз при чтении вы будете обдумывать предложенную ситуацию, и решать, как бы вы сами поступили. И, возможно, тоже, как и наша героиня, поймёте, когда надо помогать и идти навстречу людям, просящим помощи, а когда и твёрдо ответить: «Нет!»

Валерия Базлова

Вот и новая книга от Норы Робертс. Тот, кто не будет ждать шедевра от пожилой писательницы, возможно даже получит толику удовольствия от прочтения семейной истории с легким налетом драмы.

Вот и новая книга от Норы Робертс. Тот, кто не будет ждать шедевра от пожилой писательницы, возможно даже получит толику удовольствия от прочтения семейной истории с легким налетом драмы.

А ведь когда-то Нора Робертс писала увлекательные, напряженные мелодраматические триллеры. Держала интригу до конца. Пусть и немудрящая интрига была: раз героиня или герой возвращаются в городок детства, то должны всплыть и старые грехи с тайнами. Явится ли бывший муж-психопат добить не добитое, либо внезапно лучшая подружка или милая старушка окажутся маньяками, настоящий мачо-главный-герой победит, спасет нежно-стойкую героиню, и они поженятся.

Лет десять или больше, кстати, уже как не мужчины, а женщины, созданные воображением известной романистки, стали побеждать всех злодеев одной левой.

Итак, новая книга. Сюжет прямой, как взлетная полоса аэропорта. Никаких флэшбеков, никаких загадочных вступлений с последующим разоблачением.

Сразу в начале экспозиция: небольшой городок (почти классика) состоятельная женщина едет в свой богатый дом, любуется предрождественскими украшенными фасадами. Она явно гордится домом, мужем, высоким статусом.

А переступив порог, она моментально получает порцию оскорблений от мужа, который вернулся чуть раньше. Дальше он ее зверски избивает. Возвращаются из школы дети-подростки. И тринадцатилетний мальчишка Зейн впервые вступается за мать, сам получает по полной программе, признает, наконец-то, что жизнь не так хороша, как хотелось бы.

Полный портрет благополучной, на первый взгляд, семьи, со всеми ужасными подробностями и переживаниями.

Далее повествование все так же течет по прямой. Добавляются персонажи, обстоятельства. Случаются, наконец-то кульминационные события.

Спокойно! Все остались живы и местами здоровы.

И после паузы «спустя двадцать лет» выросшие дети строят свои судьбы и семьи. Как и обещано в аннотации некоторые давние травмы мешают здоровому будущему. Но.

Знаете, что меня приятно поразило? Как взрослый уже Зейн выстраивает отношения с Дарби, у которой тоже имеется неприятный опыт насилия в прошлом. Они открыто рассказывают все свои тайны, после чего только бережнее начинают обращаться друг с другом.

Некоторой живости с оттенком криминала удалось добавить автору ближе к финалу. Как вы догадались, спустя годы, низвергнутые с пьедестала тираны, что тот, что другой, являются мстить. У такого типа людей всегда и во всем виноват кто-то другой, только не они, нет-нет, сэр! Не стану совсем разрушать интригу. Читайте сами.

Закончится все хорошо, зло будет наказано, нормальные люди заживут спокойно.

Маркевич Светлана

Как счастья женского задачка нелегка!

Тверда закона подлости примета:

То нет у нас для счастья мужика.

То есть мужик – да счастья только нету.

И снова здравствуйте, терзания ума.

Печаль нас эта сверлит хуже дрели.

Неужто виновата я сама,

Не доросла до принца, в самом деле?...

Ю.Свияш

Психологов Александра и Юлию Свияш хорошо знают все, кто хоть когда-то читал книги по популярной психологии. К тому же оба автора постоянно проводят тренинги, накопили большой практический материал в ходе личного общения с теми, кто обращался к ним за помощью. Автор предлагаемой мною книги Юлия Свияш – руководитель центра «Женское измерение», автор и ведущая тренингов «Ход королевой», «Новые Амазонки», «Женское ДАО», «Новая я». Понятно, что посещать данные тренинги далеко не у всех есть возможность, и поэтому Юлия Свияш выпускает ещё и книги – практические пособия для женщин. Ранее уже были изданы: «10 заповедей для Настоящей Женщины», «Время быть женщиной. Как приобрести Женскую Силу», «Волшебная книга Настоящей Женщины», «С чего начинается женственность», «Учись любить и быть любимой» и другие.

Данная книга «Личная жизнь: перезагрузка» - для тех, кого беспокоит собственное одиночество. Красивая, умная, интересная женщина – и при этом одна. Почему? Что не правильно в тебе самой или в твоём общении с окружающими? Автор книги предлагает воспользоваться рекомендациями и практиками, заглянуть в глубины своей души и честно ответить на вопрос: «Что со мной не так?» Эта книга может заинтересовать не только юных девушек и молодых женщин, но и их мам, которые не могут понять, почему их дочь одинока. А если у вас доверительные отношения с дочерью, вы можете вместе с ней обсудить рекомендации и советы, которые даёт психолог.

У Юлии Свияш много учеников и последователей. Её книги, как и очные встречи, несут в себе массу позитива. В обращении к читателю чувствуется доброе отношение автора, стремление быть понятым и полезным. В первую очередь психолог учит, как понять себя, разобраться в себе самой, как оценить себя как личность. Не всё может понравиться в том, что вы узнаете о себе. Иногда диагноз ставится достаточно жёстко. Но ведь к врачам мы тоже ходим не за сочувствием (хоть и хочется всегда попасть к «доброму доктору Айболиту»!), а за результатом лечением. А лечение порой бывает и долгим, и трудным. Но, надо отдать должное автору, Юлия Викторовна пишет так ясно и просто, что возникает обманчивое представление о том, что это и так все знают. Но именно после чтения её пособий всё как-то успешно «раскладывается по полочкам».

Всё это касается и книги «Личная жизнь: перезагрузка». Начиная с анализа проблемы, психолог задаёт вам вопросы: «А что для вас одиночество?», «Нужно ли вам сейчас замужество?», «Готовы ли вы к нему?», «Что такое предохранитель от замужества?», «Как стать женщиной-ценностью?» и сколько можно «Быть замужем за работой?» Ну и, конечно, речь пойдёт о том, какой же мужчина вам нужен. А помогут вам упражнения «Мужчина в моей голове. Меняем точку сборки» и «Моя идеальная совместимость». Вспомним прошлые ошибки, проанализируем полученные результаты и сделаем соответствующие выводы. Главное – не лениться работать над собой. И всё получится.

Валерия Базлова

Для меня цветоводство - сложная наука. Но в последнее время хочется преобразить квартиру и украсить ее разнообразными цветами. Какие только отросточки я уже не тащила к себе -

хлорофитум, монстеру, паслен, даже авокадо прорастила из косточки! Но все они со временем засыхали, хоть я и внимательно следила за их поливом. А теперь, когда случайно услышала отрывок разговора с успешной женщиной цветоводом, поняла что есть растения капризные и неприхотливые, и поняла, что нужно окончательно разобраться в этой теме.

Сходила на третий этаж порыться в отраслевом отделе, нашла раздел 42.37 «Декоративное садоводство и озеленение», очень удивилась тому, сколько же там разнообразных ярких книг с иллюстрациями. Мифы и легенды про цветы, даже рабочие советские таблицы по цветоводству! Полистала огромные фолианты, но решила, что они мне не по душе – тяжелые и в них сложно выудить нужную информацию.

И вдруг заметила эту небольшую книжечку с прямо таки кричащим названием: "37 растений, которые даже вы не сможете загубить" и поняла, что это как раз то, что мне нужно!!! В ней действительно предложены тридцать семь растений, девять из которых даже цветущие. Можно выбрать для себя и крупные растения, и небольшие изящные, и суккуленты, еще и правила ухода описаны очень доступным языком.

Так, я поняла, что есть растения, которым тень даже нравится, и не обязательно иметь окна на солнечную сторону (у меня окна на запад, например) или покупать специальную лампу. В книге есть удобный разворот на форзацах, который совмещает содержание, иллюстрации и названия приведенных в книге цветов. Бумага глянцевая, иллюстрации цветные, одно удовольствие изучать. Ну и такую малютку удобно брать с собой. Советую полистать на досуге, если вы такой же цветовод, как и я.

Емельянова Анастасия

Поговорим о жанрах? Вспомнилось давнее эссе известного фантаста Евгения Лукина, где он рассматривал людей как два вида: тех, кто любит и читает фантастику, и тех, кто «терпеть не могу фантастику». Ехидничал по поводу этой самой фразы.

Но вот сейчас я хотела поразмышлять о любовном (сентиментальном, женском, дамском) романе, который еще с девяностых годов читатели стали стыдливо называть просто «романами». Тогда, давно-давно, я иногда не выдерживала и на вопрос: «какой тут самый интересный роман?» невинно отвечала: «Война и мир», хотите? не оторваться».

Мне кажется, что именно стеснение и стыдливость двигали читателями. Ибо romance (с англ. романтика) повсеместно считается низким жанром, развлекательным. Кстати, а с чего бы??? Не с замшелых ли патриархальных времен тянется убеждение, что баба должна крутиться по дому, заниматься семьей, а не отвлекаться на глупые сказочки, да и вообще читать и думать вредно для слабого женского ума.

Ну и простые истории женского счастья тут же причислили к самым примитивным развлечениям.

А между тем жанр любовного романа опережает по популярности детектив. Тем более, что давно развит поджанр криминальной мелодрамы: два в одном, так сказать. Это когда любовная история разворачивается на фоне расследования преступления. Персонажи-женщины в них, то жертвы маньяка, то на подхвате у ГлавГероя в расследовании, а то и равноправные партнеры-полицейские. Но хэппи-энд все равно будет, преступников отловят, всех спасут, выяснят, что любовь – главное. И поженятся.

Есть еще огромный корпус романтического фэнтези, где ГлавГероини магичат, приключаются, влюбляются, завоевывают сердца властных ректоров Магических Академий, попадают в фантастические миры, рулят звездолетами.

Вообще, любовный роман, по определению специалистов, это произведение, в котором основной сюжетной линией является развитие романтических отношений между персонажами. Остальное – фон, антураж.

И почему же, скажите на милость, люди (не только женщины, и мужчины) должны стесняться того, что им нравится читать позитивные, эмоциональные истории, которые непременно хорошо заканчиваются? Да, отдыхательная, комфортная литература. Как и детектив, который поглаживает наше чувство справедливости, как и приключения с развлекательной фантастикой, которые компенсируют обыденность жизни.

Частенько дело бывает вот в чем. Плохо написанные книги встречаются чаще, чем шедевры, достойные литпремий. Закон Старджона! Если взять первую попавшуюся книжку, бумажную или электронную, велик шанс напороться на очень примитивное чтиво и составить нелестное мнение о жанре в целом. И это относится ко ВСЕМ жанрам, не только к сентиментальному роману.

Второе: сюжеты любовных романов развиваются по проверенной схеме: встреча, некоторые перипетии вроде козней злопыхателей, недопониманий, расставаний, горстка детективных или фантастических приключений и счастливое выяснение отношений. Всё! Попробуйте написать по-другому и увидите, насколько непросто сочинить что-то новое в проверенном жанре.

Изюминкой могут быть или грамотный авторский слог – с юмором, со страстью, с красивыми метафорами – или запоминающиеся персонажи, которым хочется сопереживать. Тут все в руках авторов, талантливых и не слишком. Впрочем, читатели находятся на совершенно разные книги. То, что один посчитает слишком заумным, другой прочтёт и назовет простенькой историей. То, что для одного читателя «сто раз уже было» чтение, для другого открытие нового сверкающего мира невозможно счастливой жизни.

Не бойтесь, не откладывайте в долгий ящик знакомство с романтикой, если вы еще не. И смело заявляйте, если вы в тренде, да, я на досуге почитываю сентиментальную литературу, чего и вам желаю.

Маркевич Светлана

"Какова еда и питье, таково и житье."

"Какова еда и питье, таково и житье."

" Моя душа всегда была как изъеденный червями древесный лист - повсюду дыры. И стоило мне ощутить продувающий сквозь эти дыры ветер, как я убивал. Но убийства не заполняли пустоты." (отрывок из книги)

" Моя душа всегда была как изъеденный червями древесный лист - повсюду дыры. И стоило мне ощутить продувающий сквозь эти дыры ветер, как я убивал. Но убийства не заполняли пустоты." (отрывок из книги)

.jpg)