Поиск:

«Для вас, души моей царицы,

«Для вас, души моей царицы, Детективы бывают разные. Не буду вдаваться в тонкости данного литературного жанра, потому что сегодня перед нами стоит совсем другая задача: узнать, что такое «лингвистический детектив» и кому он может быть интересен. Итак, автор данных книг Н.М. Шанский предлагает нам увлекательные рассказы и тайны из жизни слов. Но сначала несколько слов об авторе. Николай Максимович Шанский – российский лингвист, специалист русского языка и языка писателей; академик, доктор филологических наук; научный редактор серии учебников и т.д. и т.п. Не буду вас пугать и загружать сознание о званиях и достижениях профессора. Скажу одно: Николай Максимович не только автор учебных пособий и научных трудов, но и очень увлекательных книг о тайнах русского языка. Книги, которые я представляю, будут интересны не только филологам, учителям русского языка, но и самому широкому кругу читателей. Построенные по принципу исследования и расследования, они как нельзя лучше отвечают понятию «детектив».

Детективы бывают разные. Не буду вдаваться в тонкости данного литературного жанра, потому что сегодня перед нами стоит совсем другая задача: узнать, что такое «лингвистический детектив» и кому он может быть интересен. Итак, автор данных книг Н.М. Шанский предлагает нам увлекательные рассказы и тайны из жизни слов. Но сначала несколько слов об авторе. Николай Максимович Шанский – российский лингвист, специалист русского языка и языка писателей; академик, доктор филологических наук; научный редактор серии учебников и т.д. и т.п. Не буду вас пугать и загружать сознание о званиях и достижениях профессора. Скажу одно: Николай Максимович не только автор учебных пособий и научных трудов, но и очень увлекательных книг о тайнах русского языка. Книги, которые я представляю, будут интересны не только филологам, учителям русского языка, но и самому широкому кругу читателей. Построенные по принципу исследования и расследования, они как нельзя лучше отвечают понятию «детектив». размышлять о том, что узнал. Думаю, работы Н.М. Шанского могли бы стать настольной книгой учителей словесности, влюблённых в свой предмет и русский язык. Как много интересного можно было бы рассказать детям, подросткам, студентам! На основе полученной информации и предложенных заданий можно составить интересные конкурсы и викторины. Поэтому данные книги я рекомендую и своим коллегам-библиотекарям.

размышлять о том, что узнал. Думаю, работы Н.М. Шанского могли бы стать настольной книгой учителей словесности, влюблённых в свой предмет и русский язык. Как много интересного можно было бы рассказать детям, подросткам, студентам! На основе полученной информации и предложенных заданий можно составить интересные конкурсы и викторины. Поэтому данные книги я рекомендую и своим коллегам-библиотекарям.

Открытый финал, ух сколько копий сломано в битвах вокруг этого понятия.

Открытый финал, ух сколько копий сломано в битвах вокруг этого понятия.

Самое главное, что касается современной печатной и сетелитературы – вечная путаница между открытым, сложным, плохим и слитым финалами. Блиц-опрос сетевых писателей показал: как читатели, авторы частенько возмущаются, что в книгах бывает намёк на продолжение вместо настоящего, эталонного открытого финала. А сами в тоже время пишут нечто подобное. Но признаются во грехе только под пытками.

Начнем строить доказательства от противного. И первым будет то, что печалит больше всего – слитый финал.

Бывает, что автор устает от своих персонажей, написав слишком много сюжетных поворотов и конфликтов. Пишет, пишет новую «Войну и мир», начинает путаться в хитросплетениях геройских отношений, кто кому с кем изменил, кто кого предал, любил, убил или не добил. И однажды решает закруглиться, наплевав на неподобранные хвосты и не выстрелившие ружья. Быстренько, за десяток страниц, женит сотню персонажей, прикапывает всех злодеев, водружает корону на ГГероя и объявляет, что это хорошо.

Слитый или скомканный финал легко увидеть именно по торопливости. То повествование текло неспешною рекой, подробности быта и обстановки радовали любителей занавесочных историй, экшен равномерно перемежался с постельными сценами, а то вдруг хоп-хоп и все закончилось. Читатель в недоумении чешет затылок: подождите, а как же Икс с Игреком? А Эн с Эм? Где они? Топовые персоны, это еще не всё, второстепенные брошены и позабыты, в лучшем случае упомянуты в одном предложении.

Тут метку «открытый финал», как принято в интернете, на литературных платформах, ставят, по-моему, для подстраховки. Претензии? Оборванные второстепенные линии сюжета? Не, ребята, вы просто не понимаете, это же открытый финал, дальше фантазируйте сами, если охота, а я пошел новую главу нового романа писать.

В принципе, такое практикуют и множество авторов простеньких ЛР (любовных романов). Раскручивали, раскручивали столкновение характеров, дева колючки выпускала, властному ГГ язвительно отвечала, хвостами крутили оба, какие-нибудь злые-богатые непристойно лапали, может даже детектив с триллером случились, типа похитили или секреты фирмы потянули, да на трепетную лань подозрение навели. И тут лимит слов закончился и честным пирком, да за свадебку, злодея в кутузку и всем счастье. Читатель опять недоуменно хлопает глазами на двухстраничный эпилог после пятисотстраничного бурления страстей. И робко надеется на продолжение.

Тут я плавно перехожу к пункту второго списка как бы открытых финалов.

Окончание первой книги, продолжение следует.

Эти слова могут быть даже напечатаны курсивом. Или подразумеваться в сетевой книжке, если автор еще не решил, писать ему или нет дальнейшие приключения.

Кстати, если в яндексе набрать запрос «открытый финал википедия», то выходит: «Клиффхэ́нгер (англ. cliffhanger или cliffhangerending, досл. вцепившийся в обрыв) — художественный приём в создании сюжетной линии (в литературе или кино), в ходе которой герой сталкивается со сложной дилеммой или последствиями своих, или чужих поступков, но в этот момент повествование обрывается, таким образом, оставляя развязку открытой до появления продолжения. Этот приём часто используется авторами, чтобы увеличить вероятность того, что зрители будут заинтересованы в продолжении в надежде узнать, чем закончилась история»

Ну и вот, висит, значит, наш герой на скале, пальцы немеют, ноги болтаются над бездонным ущельем с монстрами и кипящей лавой, по-над головой страшные враги бродят, а в это время автор работает, учится, живет и в ус не дует. Ну то есть иногда вспоминает, что скоро дедлайн, надо срочно писать очередную главу, но проза жизни – это вам не некоммерческая проза.

Внимательно перечитайте определение. Разницу заметили? Не открытый финал, а открытая развязка. Эпизода, всего лишь эпизода.

Поэтому, мне кажется, не стоит лепить метку «открытый финал» – не он это, не он! – на работу в процессе, даже если она формально закончена, а автор только и ждет вопля «проду!».

Пункт третий, настоящий. Придется его разбить на подпункты по, даже не знаю, как сформулировать правильно, оттенкам, эмоциям и побудительным мотивам, жанрам или направлениям.

Предположим, писатель продумал красивую композицию с завязкой, кульминацией и развязкой, отлично сбалансировал все части, сел и написал историю. Но закончить решил не ясно-понятно, тут белое, тут черное, вот герой, а вот гадский гад, любовь форева, они жили долго и счастливо или любовь погибла, пожинайте плоды, идиоты («Ромео и Джульетта»).

В каком бы жанре-направленности автор не написал, произведение у него будет совершенно точно не из простых. На подумать. А вот о чем думать? Вроде бы я нащупала еще одну классификацию открытых финалов. По жанрам и направлениям.

- Истории с ведущей романтической линией. Открытым финалом в данном случае станет отсутствие традиционного для любовной истории ХЭ.

Автор может придумать максимально разных героев: с чудовищной разницей в возрасте, с каким-нибудь физическим недостатком одного из или смертельной болезнью, ах, как был романтичен туберкулез когда-то… или создать мужского персонажа совершеннейшим отморозком на службе зла. То есть, шансов на совместное будущее у персонажей не будет.

Автор может вести сюжетно к сближению, даже жаркой любви дать, протаскивать персов через череду конфликтов, лишений, разлук и примирений, дразнить читателей возможным хэппи-эндом. Ну а вдруг, а вдруг за оставшиеся сто страниц отморозок, хе-хе, растает? Поверит, что не все люди бессердечные сволочи, с которыми разговор короче выстрела в спину, что бывают исключения, вот оно, исключение, смотрит оленьими глазами и заранее прощает все грехи. И это не игра, не подстава, не розыгрыш… Или таки за углом прячутся журналюги с камерами наготове и микрофонами наперевес? Проще заползти в свою раковину обратно, написать: «я тебя недостоин» и уплыть за три моря.

Ну вот вам и открытый финал. Приключения, если они были, закончились, злодеи побеждены, расходитесь, все свободны, но неидеальный герой показал лишь крохотные подвижки во внутренних изменениях и… и все. Читатели могут сколько угодно требовать в комментариях: «Автор, проду, проду давай!!!» или строить предположения, что было бы если бы.

Вариации на тему могут быть, если автор использует финт ушами с возможной-вероятной смертью одного из заглавных персонажей. «Вам и не снилось» читали? Смотрели? В фильме как раз можно увидеть и ХЭ (он выжил, выжил!!!) и открытый финал (а вдруг нет???). В книге открытый финал точно. Как и в романе «Замыслил я побег». Оставил Ю. Поляков своего раздираемого бабами персонажа стоять на карнизе. Упадет, не упадет? Или сам прыгнет, не желая сделать шаг ни к одной из них?

Вот, глядите что выходит с романтической линией. Какими бы средствами авторы не устраивали свой открытый финал, основной вопрос, сверлящий мозг читателю – как же вышло, что они не вместе?

Ответов столько же, сколько читателей.

1.2 Сюда внесу семейные саги, о которых писала отдельную статью. Там и романтика, и драма, и всевозможные приключения с детективом и фантастикой может быть. И – барабанная дробь – открытый финал. Потому что семейная сага не может быть закончена по определению. Все равно последнее, самое юное поколение генеалогического древа, описываемое автором, подрастет и отправится вершить свои ошибки с подвигами. А продолжение напишет наследник писателя. Примеры в мировой литературе имеются.

2. Впечатляющий корпус разножанровой или внежанровой литературы, в котором романтические линии могут болтаться на периферии, либо отсутствовать напрочь. Детективы и триллеры, фантастика со всеми под-жанрами от магреала до НФ.

Открытые финалы нередки. Их можно вчерне разделить напополам. Первая часть будет попроще, но нервишки защекотать может до полной бессонницы.

2.1 «Наши» победили или нет???

Такое безобразие практикуют мастера хоррора, фэнтези, мистических триллеров и прочего экшена с #кровькишкиивсепадохли. Это когда выжившие герои, обнявшись, уходят в рассвет, а в это время за их спинами (или крупным планом на большом экране, чтоб зрители не пропустили) в монолитно слипшейся после магической битвы земле змеится трещина, что-то там подозрительно мельтешит. И зловещий шепот «айлбибек» доносится из сабвуфера.

Ясное дело, что намек на проду будет понят-принят при достойной кассе. Но вполне можно закончить и на этом, пусть зрители-читатели хоть о чем-то задумаются. Есть шанс, что столь выдающееся произведение не затеряется в череде клонированных собратьев.

2.2 Набор вопросов посложнее, почти из достопочтенного советского литературоведения: чему учит эта книга. Ой, ну то есть, что важного постигли персонажи, как повлияла катастрофа на все человечество или его жалкие остатки, как бы я поступил и т.п.

В пример опять несу любимое постапокалиптическое «Противостояние» Кинга с сакраментальным диалогом в конце: «Как ты думаешь, люди чему-нибудь научатся? Не знаю…»

У Стивена нашего Короля Ужасов полно историй с открытыми финалами. От простых «мы победили зло или не до конца?» до позаковыристее.

2.3 «Так были демоны или у персонажа крыша поехала?»

Обожаемый мною вопрос в открытом финале хорошего магического реализма. Примеры я уже приводила: М. Галина «Автохтоны» и К. Джез-Кук «Мальчик, который видел демонов».

В идеале магический реализм весь должен быть с открытым финалом. Куча вопросов, толпа(нет) персонажей, каждый со своей правдой, психологические заморочки такого накала, что волосы дыбом. Да, вот хоть «Сто лет одиночества» возьмите. Вы точно можете сказать, чем закончилась книга? И что она закончилась?

3. Нравственные, этические и даже научные вопросы. Пусть будет отдельным пунктом.

Об одной новинке, которую я сразу купила в бумаге, расскажу: К. Зарубин «Повести л-ских писателей». Эталонный внежанровый роман. Фантастика, безусловно. Но какая именно, вот странно, не обозначить. Начало, похожее на уютный литературоцентричный детектив, звонкий, прозрачный язык изложения, тайна загадочной книги с предсказанными реальными событиями, которую читали разные люди на разных языках. Книга все никак не дается в руки, истории и документы смешиваются, тасуются, как карты таро, персонажи сходятся, расходятся, таская за собой читателя по временам и странам, тайны постепенно открываются, обрастают фантастической плотью. Читая, ты и живешь там, внутри и начинаешь воображать, что книга вторглась в твою реальность. Комбинация из НФ, магреала и просто отличной прозы работает как спусковой крючок фантазии, надежды и жажды знания. Как-то так, если коротко и без спойлеров.

Финал оглушает и оставляет список вопросов длинной в бесконечность. Но он такой и должен быть, настоящий, эталонный открытый финал.

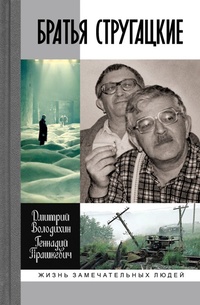

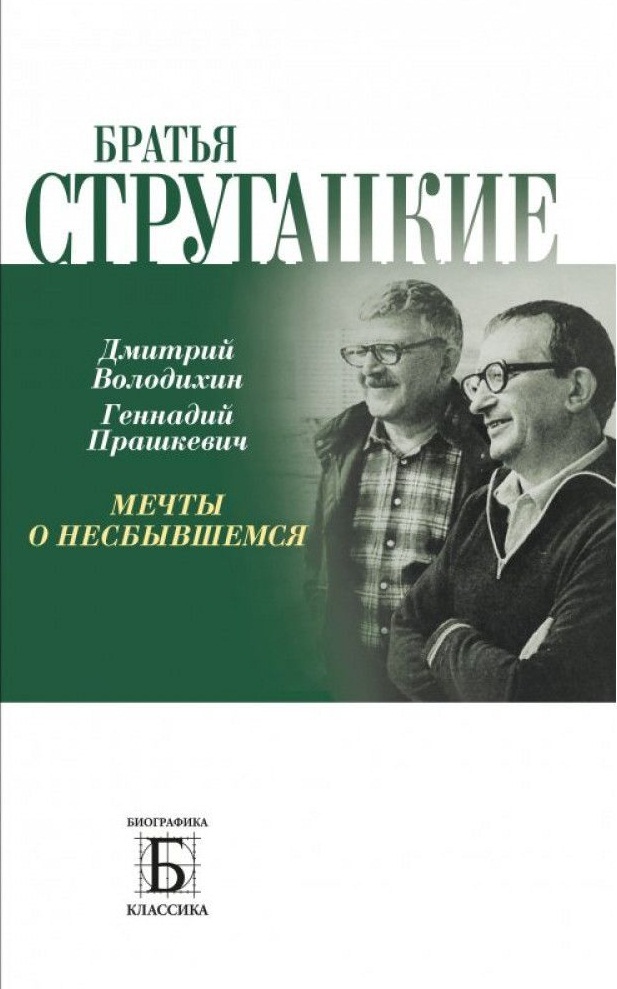

Сюда же хочется причислить еще одну книгу с идеальным открытым финалом: «Жук в муравейнике» Братьев Стругацких. По воспоминаниям бодрых пенсионеров, бывших членами КЛФ (Клубов Любителей Фантастики) в советские времена, споры вокруг финала «Жука…» доходили до натурального мордобития. Настолько расходились мнения читателей о том, что имели ввиду авторы, прав или не прав был Экселенц, столь радикально рубанувший гордиев узел проблем «подкидышей Странников», как бы пошло развитие человечества, если бы…

Подытожу. Открытый финал книги или фильма – не обрыв повествования с намеком на продолжение. Это просчитанный и непростой ход автора, волшебный двигатель для читательских эмоций, ума, воображения, любознательности.

Открытый финал труднее для восприятия, чем закрытый (как в классическом детективе). Мозг наш, человеческий, стремится к простоте или нагло ленится. А ведь вопросы, возникающие после прочтения нелёгкой книги, тревожат не только интеллект, но и эмоции, заставляют работать организм по всем статьям. Сама частенько откладываю сложное чтение, не желая после маяться бессонницей или тоской.

Если кто хочет написать и не знает, как, обращайтесь. Нет, не ко мне. К жизни, к обычной, повседневной жизни: своей, окружающих, родных и близких, далеких и знаменитых, заурядных и нестандартных. Каждый наш день – это история с открытым финалом.

Маркевич Светлана

живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них свое суждение…»

живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них свое суждение…»

Что ж, битва между элитной и бульварной литературой продолжается. В головах оппонентов, конечно же. Правомерно ли делить сейчас литературу на низкую, жанровую, и на высокую, премиальную? Конечно нет. Но все равно делят.

Отдельно про разнообразные жанры я писала. И почему они считаются «низкими» – тоже. Но повторить не повредит.

Встретила любопытную статью, в которой автор сильно переживает за фантастику, что ее высоколобые критики не желают даже рассматривать всерьёз, несмотря на использование ее элементов всеми классиками мира. За любовный роман и детектив он не переживает ни капли, полагая их, мнэ-э-э, взаправду низковатыми.

Что ж, все дело в истории. Так сложилось, что грошовые книжонки, а то и лубки (читай – комиксы) криминального и эротического содержания стали первым популярным чтивом для простонародья, только что овладевшего грамотой. Историям про смерть и секс люди готовы внимать всегда. Хоть в устном пересказе, хоть в письменном.

«Название «бульварное искусство» пришло из театра: когда в XVII—XVIII веках на парижском бульваре дю Тампль возникли частные театры, их возможности в выборе пьес были ограничены правом дирекции привилегированного королевского театра Комеди Франсез отбирать лучшие новые пьесы для своей труппы. Для привлечения зрителей бульварные театры стали ориентироваться на низкий вкус обывателей и развлекательный репертуар с долей эротики. Со временем обобщённое название произведений бульварных драматургов стало нарицательным»

Вот что пишут в Википедии, вот откуда взялся пренебрежительный термин бульварный роман и обзывательство «бульварщина», равное вульгарщине.

В беспримесном бульварном романе все должно быть для развлечения публики, никаких мыслей о вечном, никакой философии или публицистики, даже легкого сарказма на злобу дня. Сюжет должен быть прост, приключения фееричны, страсти кипучи, хэппи-энд грандиозен. Это как дворовой романс про пацанскую жизу, про сына прокурора, любовь шалавы верной и свадьбу со стрельбой. Только без рыдающей на могилке мамаши-судьи, зато с мешком денег, просветленной, беременной тройней шалавой и пентхаусом в условном Сити.

С фантастикой произошла вот какая штука. С одной стороны, элементы фантастического, метафора, доходящая до гиперболы для усиления, были использованы знатными писателями «большой литературы» еще в девятнадцатом веке. То есть как раз фантастика дала сложность, неоднозначность, массу поводов задуматься, а вовсе не успокоение и не благостное развлечение читателей. Первый плюс в карму.

В период Золотого века западной фантастики 50-70-х годов двадцатого века увидели свет великолепные книги, здорово сочетавшие в себе и проблематику, и занимательный сюжет. Второй плюсик в карму.

В России, вернее еще в Союзе, когда случилась Оттепель, фантасты заинтересованно выглянули из своего детско-юношеского прикладного гетто и отыгрались за годы молчания. В золотом фонде осталось немало историй, все еще (или заново) актуальных, ярких, яростных, острых и увлекательных при этом. Эти книги были сродни раннему русскому року с его социально-философской подложкой. Я очень понимаю обиду доживших до постперестроечной волны «как-бы» фантастики и смешение с ней. Ведь молодежь, выросшая на голливудщине, искренне относит НФ в развлекаловку.

Третий плюсик.

Имеются и жирные минусы. На Западе это массовая палп-фикшн, та же бульварщина, только в профиль, зародившаяся в начале двадцатого века при многочисленных журналах. Фантастикой это называли потому что место и время действия зубодробительных приключений было вымышленным: будущее или немыслимое прошлое, псевдоисторическое с магией или освоение далеких галактик. По сути это были вестерны: пиф-паф, ой-ёй-ёй, а вот и бордель, в котором ждет меня моя Сью(занна), трах-тибидох, свадьба, дети и дикая планета в подарок.

Ну а у нас после небольшого всплеска прелюбопытных книжек, поиска новой литературы, новых форм и сюжетов, как и положено в молодом, энергичном, пассионарном государстве, случилось «курощение и низведение» до подсобной и практичной функции. Впрочем, про тот знаменитый писательский съезд в тридцать четвертом только ленивый не знает.

Инерция мышления – страшная штука. Да и потом, в Литературном институте, мнится мне, учат все по тем же учебникам. Если и по относительно новым, так они написаны выпускниками, выросшими на предыдущих учебниках. А в них жанровая литература рассматривается отдельно, как немного ненастоящая и понарошечная. Возможно, ей дается шанс оправдать себя, вырасти до настоящей, премиальной литературы… Вот прочитаю учебник, скажу точнее.

Ноосфера занесла меня на творческую встречу как раз с выпускниками литинститута десяти-пятнадцатилетней давности. Хороший у них проект замыслен: помогать творческой молодежи (особо провинциальной) реализоваться, напечататься хоть в сборниках, а то и авторскую книжку выпустить, заявить о себе и так далее. Другое дело, что у них в мыслях нет продвигать жанровую литературу. Нет-с, только поэзию и высокую прозу.

Что такое внежанровая литература, думаю, все знают или проспали, но стесняются спросить.

Литература вне жанров, вернее, вобравшая в себя их все и – в идеале – несущая какой-то посыл, мессидж, внежанровая, она же Манька Облигация, она же высокая, она же серьезная, она же премиальная, она же элитная, она же «литература основного потока» или мейнстрим… И тут снова косяки перевода и адаптации.

Только не смейтесь.

На западе мейнстримом (основной поток, то, чего МНОГО) называют как раз то, что в тренде, жанровую литературу – детективы, триллеры, лавстори, развлекательную фантастику и фэнтези, мистику и криминальную мелодраму. С годами что-то превалирует, что-то в тень уходит, чтобы вынырнуть лет через пять с новыми силами в топы продаж.

На западе мейнстримом (основной поток, то, чего МНОГО) называют как раз то, что в тренде, жанровую литературу – детективы, триллеры, лавстори, развлекательную фантастику и фэнтези, мистику и криминальную мелодраму. С годами что-то превалирует, что-то в тень уходит, чтобы вынырнуть лет через пять с новыми силами в топы продаж.

У нас же все эти высоколобые ребята с конвертиками престижных премий за пазухой еще с девяностых стали именовать себя, любимых, мейнстримом. Типа, мы и есть основные. Остальное так, шлак от производства…

Если бы не интернет, не каналы, блоги и прочие видосики, они бы в своих тесных кулуарных кружках уже усохли бы всеми позабытые. А так, глядишь, пару раз в год народ просматривает лонг и шорт-листы, вяло покупает лауреатов на ЛитРес, плюется желчью в комментариях потом и на этом все.

А вот вокруг жанров жизнь бурлит и бьет ключом круглогодично. Выходят сотни, тысячи книг, по закону больших чисел среди них обязательно есть шедевры. Причем, они могут случиться абсолютно в рамках жанра. Тапками не бейте, но для армии поклонников «Пятьдесят оттенков серого» – шедевр. И никаких социалочек, актуалочек и повесточек, заметьте. Сплошное развлечение, умиротворение и благорастворение в воздухах с абсолютным ХЭ.

ИМХО, чаще случаются шедевры, если и текст, и его автор перерастают рамки жанра и разрывают его изнутри. Тот случай, когда говорят: «вроде бы приключеньица в космосе с любовью, вроде бы и читается не оттащить за уши, а и задуматься есть о чем, не отпускает книжка, цепляет, тревожит, параллели напрашиваются с реалом и т.п.»

Обратите внимание на выражение «легко читается».

Есть такое мнение, что серьезная литература должна читаться с усилием, трудно, напряженно. Надо вроде как мозгами шевелить, думать над каждой строчкой, ну ладно, над каждой страницей. А если текст летит, что твоя тройка удалая, если вы за ночь проглотили книгу, так это несерьезная литература, ага.

Еще и с юмором проблемы, тоже затык, тоже давний стереотип насчет серьезной серьезности серьезной литературы. Если автор смеет в лёгкую иронию, то все, он отчислен из премиальных рядов. Тут вам классовая борьба, а не хиханьки с хаханьками, батенька, смеете принижать заслуги Имярек???!!!

© «Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки!»

В общем, все сложно.

На самом деле, автору нужно определиться с целями. Что он-она хочет достичь, написав свой текст или много текстов? Заработать денег? Тогда надо принять как данность, что писать желательно в чистом жанре, если смешивая, то только с романтической линией (вы же помните, что любви все возрасты покорны). Чистоту жанра любят издатели, любят читатели, любят книжные блогеры. Писать придется много и быстро, а если попадете в струю-нишу-ЦА, то ОЧЕНЬ быстро и без потери качества. Иначе скоро потеряете струю-нишу-ЦА.

Если автор желает потрясать основыумыстарцев из ЛитО, то писать придется долго и тщательно, а перед этим подвигом закончить ВУЗ им. Горького. Впрочем, некоторые умеют и без литвуза, и быстро, и качественно, и потрясающе.

Единственно, за старцев не поручусь, они там забронзовели так, что не сдвинешь.

Маркевич Светлана

Для тех, кто сформировался, вырос даже в девяностые – наличие рождественских праздников, сопутствующих ритуалов и святочных рассказов, книг, фильмов, сериалов совсем не удивительно. Степень погруженности в тему, мне кажется, зависит и от семьи. У кого больше, вплоть до походов к заутрене и соблюдения постов, у кого лишь внешние атрибуты. От этого зависит, конечно же и степень веры в чудо, и степень приятия или неприязни к святочным историям в их классическом виде.

Для тех, кто сформировался, вырос даже в девяностые – наличие рождественских праздников, сопутствующих ритуалов и святочных рассказов, книг, фильмов, сериалов совсем не удивительно. Степень погруженности в тему, мне кажется, зависит и от семьи. У кого больше, вплоть до походов к заутрене и соблюдения постов, у кого лишь внешние атрибуты. От этого зависит, конечно же и степень веры в чудо, и степень приятия или неприязни к святочным историям в их классическом виде.

Как нынешним двадцатилетним сложно представить мир без интернета, так им же и людям до сорока пяти трудно поверить, как можно без вот этого всего.

А вот люди постарше выросли в другой парадигме:

1 Религии с мифами как таковые упоминались в школьных и вузовских курсах древней истории. Ну, было и было. Ах, да, христианство – религия рабов, это раз, и два – религия опиум для народа. А нам, сильным, самостоятельным и смелым такого не нать, и даром не нать, и за деньги не нать.

2 Чудес не бывает. Точка. Всяческие привидения, перемещения, огни Св.Эльма легко объясняются с точки зрения науки, смотри тов. Мезенцева «Энциклопедия чудес» издание миллионное, дополненное.

2.2 Апофеозом «Алые паруса». Приведу любимую цитату. За исключением подаренной певички, все прекрасно, ну, спишем на тогдашние нравы:

«я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное – получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения – чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везет, – тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение, и – вовремя сказанное, нужное слово. Владеть этим – значит владеть всем. Что до меня, то наше начало – мое и Ассоль – останется нам навсегда в алом отблеске парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня?»

3 Поэтому никаких фэнтези не существовало, сказки – для малышей, фантастика, редкая, как алмаз на помойке – для подростков, а взрослым соцреализм во всей красе. Фильмов, подобных нынешним, сказочным, соответственно, тоже не было.

Первые предновогодние комедии с легкими намеками на счастливые совпадения (что равняется чуду) появились в семидесятые, «Чародеи» с капелькой почти научных чудес в 1982. Всенародная любовь к этому фильму явно показывала, насколько люди скучают по сказочным сюжетам. Ага, взрослые люди, те самые, что верили, мол, человек хозяин своей судьбы, а милости от природы мы ждать не станем, вырвем у нее силой, без вмешательства потустороннего, несуществующих богов и дедов морозов.

4 Когда в Перестройку внезапно случился фокус с исчезновением идеологии, которая таки заменяла многим религию (слепо верить, разве это не оно самое?), масса народу потонула в мутной реке информации об эзотерике, богах разных религий, теориях заговоров и прочих Кашпировских. Отсутствие базового образования в этой сфере сыграло дурную шутку. В головах у жаждущих нового объекта поклонения-верования воцарился полный бардак, комбинация православия с третьим глазом, пития мочи и гаданий на рунах, переселения душ и Великого поста.

Безобразие, короче.

При чем тут святочный рассказ, спросите вы. А при том, что никто понятия не имел, что это такое, зачем оно надо, отличается ли от рождественского рассказа, сойдет ли новогодний капустник за это самое, как его, святой, то есть, простите, святочный рассказ??? Ну писали классики что-то жалостливое и сиропное про сироток. Нам-то оно нафига сдалось, а? Тем более, что девочка со спичками померла… Проклятые буржуи считают ЭТО счастливым финалом??? Воссоединилась на небесах с любимой бабушкой??? Бред сивой кобылы, детям не читать ни в коем разе!!!

Как-то быстро атеистом стало быть не модно, а теперь и активно неодобряемо, посему всем следует вдохновляться рождественскими историями и делать вид, что идея счастья путем растворения в высшей сущности тебе понятна. А она все равно мне лично непонятна.

На самом деле в каждом собрании сочинений классиков были изданы все их святочные рассказы. Этот факт никак не освещался, потому что не вписывался в общую картину мира советского человека. Между прочим, школьники сейчас спрашивают заданный рассказ Достоевского «Мальчик у Христа на елке», а его весьма сложно отыскать в количестве потребном «чтоб у каждого на парте лежала книга!!!». Издавать в хрестоматийных сборничках стали совсем недавно, а полных собраний сочинений на всех в библиотеке просто не хватит.

Насчет разницы между святочными и рождественскими историями мнения разделяются. Кто-то пишет научные труды как раз об отличиях, кто-то полагает, что для нас теперь нет разницы, все о неких страданиях, рояле из кустов – ой, простите, чуде – и счастливом окончании.

Простые граждане, которым посчастливилось провести советское детство в деревнях, селах и малых городках, особо в южнее средней полосы, рассказывают про святочные калядки, переодевания, дуракаваляния и выпрашивание конфет с монетками. Было, было, хоть и порицаемо, но парткомы с месткомами сидели далеко, а может под масками тоже шлялись по улицам, навещали всех подряд и хлестали самогон в три горла.

Один такой гражданин вот сегодня поделился со мной воспоминаниями и четко ответил на вопрос о разнице между рождественскими и святочными историями: первые от христианства идут, вторые от мифологии, фольклора, язычества, то есть, первые – грустные и о высоком, вторые веселые, даже если о происках нечисти.

Итак, сделаем еще шажок назад, к Чарльзу нашему Диккенсу, певцу добрых сироток и злобных богачей. Исследователи его творчества утверждают, что если бы не Диккенс, то люди так бы и внимали проповедникам в Сочельник. А проповедники несли в массы истории поучительные, но про такую седую древность, что это мало кого по-настоящему трогало.

Диккенс удивительно очеловечил рождественские истории, он стал писать про реальных людей, полных недостатков, неприятных даже, которые исправляются под влиянием рождественского чуда. Ну и про сироток, конечно же, куда без них. Понятно, что на месте Диккенса мог бы быть любой, ибо ноосфера всегда вовремя выталкивает на свет самый необходимый талант. Но случилось, что случилось. Диккенс создал канон на многие десятилетия вперед.

В России его перевели очень быстро, и так же быстро авторские святочные истории сделались дико популярны, породив небольшую толпу подражателей. Но настоящий ураган рождественских рассказов долетел до грамотной России с некоторым опозданием. В семидесятые годы девятнадцатого века, с расцветом журналистики, возник и нужный контент. Правда, к Серебряному веку, то есть, к нулевым-десятым годам века двадцатого рождественский рассказ набил такую оскомину своей приторной слащавостью, что его принялись пародировать.

Ну а потом вы сами знаете: смена парадигмы и всё, даже Новый год запретили праздновать, не говоря уж об отстало-замшелом религиозном празднике Рождества Христова. НГ, правда, вскоре разрешили, в откорректированном виде, но хоть так. Невозможно все время впахивать и не отпускать вожжи.

Так рождественские и святочные истории оказались у нас задвинуты в пыльную кладовку истории.

Конечно же за долгие десятилетия и Новогодние празднества трансформировались, обросли собственной мифологией с суевериями, традициями и фольклором.

Поэтому возродившийся – по-моему, сначала в кино – жанр рождественско-святочного рассказа, обыгрывал чудесное спасение, обретение, встречу, любовь-до-гроба в антураже предновогодней суеты. А под бой курантов герои счастливо обнимаются.

На всех литературных платформах сейчас царят истории, где герой или героиня ужасненько страдают, а потом все у них налаживается, вплоть до полного счастья.

Фея нафеячила карету с нарядом, добрый миллиардер подарил домик, властный абъюзер за сутки перевоспитался вследствие удара по башке, и настало долгожданное счастье.

Но, друзья мои, если все вышеперечисленные события мы поместим в сеттинг «предпраздничная лихорадка», то можно ли назвать получившийся бульон святочным рассказом? Или нужно еще спасти котика или собачку?

Послушала вебинар от Кучерской, которая православный писатель и лектор БЭНД. Она как раз не делает различий между рождественскими и святочными историями. Они просто волшебные в самом широком смысле слова. Элемент фантастики может быть, а может и не быть. Счастливые совпадения приветствуются. И некоторое нравственное перерождение персонажей тоже.

Формула создания святочного рассказа «хаос – чудо – хеппи-энд» мне нравится.

Подробности? С моей точки зрения хаос это будут любые неблагоприятные условия для персонажа: бедность, разорение, расставание, потери, нашествие зомби с привидениями… Но тут является во всей красе пункт два – чудо господне в лице подобревшего начальства, завещания от американского дедушки, лишней канистры бензина в кузове, запасного тулупа для сиротки. И все, пункт три настал.

Общим местом стало, что новогодье – что-то вроде границы между мирами. Не слишком хорошим уходящим и безусловно прекрасным наступающим. Да, это наследие представлений о Рождестве, и других христианских праздниках. Но еще весомее, мне кажется, вклад более древних дат, изначальных межсезонных празднеств, языческих. Слишком долго и слишком глубоко люди связывали свои сознания с одушевленной природой, верили во взаимодействие живущих сейчас и живших ранее, предков, то есть. Любой переходный период сезона был вроде границы, в том числе и границы между людьми и загадочными силами, управляющими видимыми изменениями. Недаром же отсчет нового года начинался и весной, и осенью (логично для земледельцев). Новый год на первое января мы получили по указу целого императора, так и живем с этим.

Гибкое сознание человека достаточно легко подгоняет привычное под новые реалии, поэтому переносы дат туда-сюда-обратно проходят не без шероховатостей, но в целом неплохо. Извиняюсь за пафос.

Это я веду к тому, что Новогодний праздник у нас не просто так считается дозволено-волшебным. То есть, он, НГ, взвалил на свои широкие плечи (в красном тулупе с белой оторочкой) предписываемые Рождеству и Святкам особенные функции. И людям вроде как положено быть добрее, милосерднее в эти дни. Иначе никаких чудес не случится, даже сделанных своими руками.

Маркевич Светлана

Существует несколько схожих терминов, которые обозначают «заранее изготовленный образец». Или ранее изготовленный. Шаблоном, лекала, клише, трафаретом, схемой в технических или умозрительно-математических науках могут назвать действие или совершенно материальное устройство, предмет, который здорово облегчает работу. Берешь готовый трафарет с прорезанными буковками или узорами, наносишь краску – картинка или кайма, рамка готова. Берешь лекала и кроишь себе кофточку-юбочку, а то и чертеж дорической колонны в разрезе делаешь.

Существует несколько схожих терминов, которые обозначают «заранее изготовленный образец». Или ранее изготовленный. Шаблоном, лекала, клише, трафаретом, схемой в технических или умозрительно-математических науках могут назвать действие или совершенно материальное устройство, предмет, который здорово облегчает работу. Берешь готовый трафарет с прорезанными буковками или узорами, наносишь краску – картинка или кайма, рамка готова. Берешь лекала и кроишь себе кофточку-юбочку, а то и чертеж дорической колонны в разрезе делаешь.(1).jpg) "Рояль в кустах» — исключительно российский, советский фразеологизм. Происхождением своим обязан юмореске или скетчу, как сейчас говорят, А. Арканова и Г. Горина «Совершенно случайно». Написали ее знаменитые юмористы в 1963, как стёб на неуклюжие, постановочные передачи советского телевидения. По сюжету диктор берет интервью у «первого попавшегося отдыхающего» — подготовленного пенсионера в белой манишке, который готов и сына-ударника показать, и на скрипке сыграть, и даже на рояле.

"Рояль в кустах» — исключительно российский, советский фразеологизм. Происхождением своим обязан юмореске или скетчу, как сейчас говорят, А. Арканова и Г. Горина «Совершенно случайно». Написали ее знаменитые юмористы в 1963, как стёб на неуклюжие, постановочные передачи советского телевидения. По сюжету диктор берет интервью у «первого попавшегося отдыхающего» — подготовленного пенсионера в белой манишке, который готов и сына-ударника показать, и на скрипке сыграть, и даже на рояле. Редко какая биографическая или литературоведческая книга производит такое сильное впечатление, что хочется купить себе. Купила новое издание, совсем немного дополненное фотографиями, перечитала с огромным удовольствием.

Редко какая биографическая или литературоведческая книга производит такое сильное впечатление, что хочется купить себе. Купила новое издание, совсем немного дополненное фотографиями, перечитала с огромным удовольствием. Маркевич Светлана

Маркевич Светлана

Решила я, что литературные злодеи – любопытное явление.

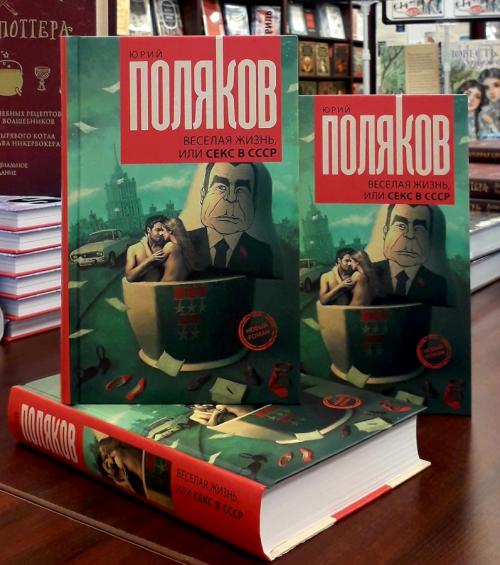

Решила я, что литературные злодеи – любопытное явление..jpg) Пусть вас не шокирует оформление обложки, так было модно в 2007 году. Хотя надо признать, что плотской стороне любви автор уделяет немало места, а потому вызывающая картинка оправдана. Местами.

Пусть вас не шокирует оформление обложки, так было модно в 2007 году. Хотя надо признать, что плотской стороне любви автор уделяет немало места, а потому вызывающая картинка оправдана. Местами. Автор книги рассказывает о жизни и творчестве талантливейшего писателя – Михаила Афанасьевича Булгакова.

Автор книги рассказывает о жизни и творчестве талантливейшего писателя – Михаила Афанасьевича Булгакова.

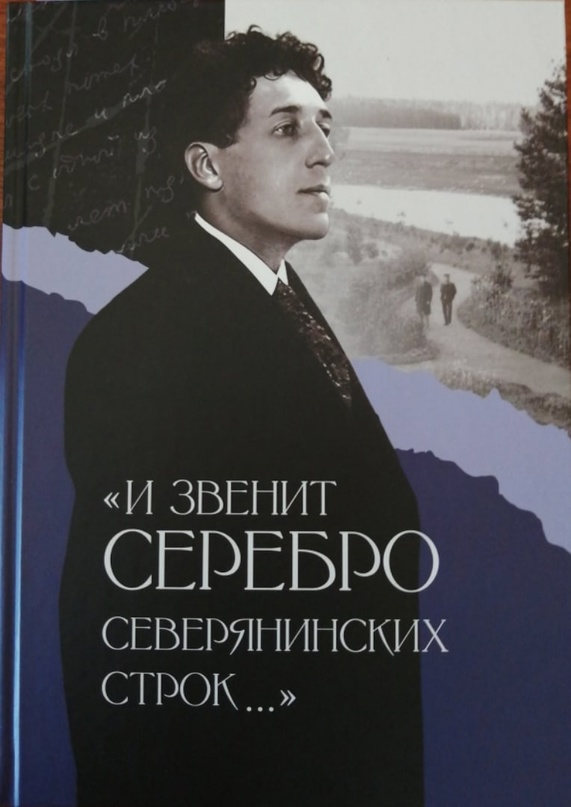

Много лет назад я впервые прочитала материалы по расследованию смерти Сергея Есенина с выдвинутой версией о его убийстве. Материал был изложен достаточно убедительно, и, признаюсь, все эти годы я живу с твёрдым убеждением, что Сергей Александрович не сам на себя руки наложил. Скажу сразу, я отношусь к тому типу людей, которые верят даже в самые желанные или наоборот невозможные версии только в том случае, когда есть веские доказательства. Книга, которую я хочу вам представить, достаточно убедительно доказывает высказанную версию. Да, убийство. Так я определила для себя. Ну а вы, уважаемые читатели, решите сами, верить или не верить автору, прочитав книгу «Есенин. Казнь после убийства».

Много лет назад я впервые прочитала материалы по расследованию смерти Сергея Есенина с выдвинутой версией о его убийстве. Материал был изложен достаточно убедительно, и, признаюсь, все эти годы я живу с твёрдым убеждением, что Сергей Александрович не сам на себя руки наложил. Скажу сразу, я отношусь к тому типу людей, которые верят даже в самые желанные или наоборот невозможные версии только в том случае, когда есть веские доказательства. Книга, которую я хочу вам представить, достаточно убедительно доказывает высказанную версию. Да, убийство. Так я определила для себя. Ну а вы, уважаемые читатели, решите сами, верить или не верить автору, прочитав книгу «Есенин. Казнь после убийства»..jpg) В июле 2020 года исполнилось 40 лет со дня смерти Владимира Семёновича Высоцкого. Человека, без которого невозможно представить себе юность, молодость нашего поколения. Когда каждая гитара во дворе пела песни Высоцкого. Когда с любой круглой кассеты магнитофона звучали его песни. Когда смеялись под шутливыми музыкальными песенками-картинками и грустили под песню-реквием «На братских могилах….» Учились у него, как выбирать друзей и любить. Не было в продаже сборников стихов и пластинок Высоцкого. (Да их просто не было!) А мы знали его. Пели, цитировали. Сначала увлекаясь его музыкально-поэтическим творчеством. Потом узнавая Высоцкого-актёра. Те, кто жил в Москве, имел возможность попасть в театр на Таганку. Нам, в провинции, повезло меньше. Изредка его увидеть можно было в кино. Иногда на концерте, когда Высоцкий ездил со своими выступлениями по городам. Я - счастливый человек, мне довелось на таком концерте побывать. Понимала ли я, что вижу и слышу неординарного человека, «человека эпохи», как сейчас говорят? Думаю, нет. Просто наслаждалась выступлением любимого артиста. А понимали ли современники Пушкина, Бродского, Рубцова, что рядом с ними гениальный человек? Это ведь потом уже появятся восторженные строки: «Я видел Пушкина!», «Я слушал Бродского!», «Я дружил с Рубцовым!» …

В июле 2020 года исполнилось 40 лет со дня смерти Владимира Семёновича Высоцкого. Человека, без которого невозможно представить себе юность, молодость нашего поколения. Когда каждая гитара во дворе пела песни Высоцкого. Когда с любой круглой кассеты магнитофона звучали его песни. Когда смеялись под шутливыми музыкальными песенками-картинками и грустили под песню-реквием «На братских могилах….» Учились у него, как выбирать друзей и любить. Не было в продаже сборников стихов и пластинок Высоцкого. (Да их просто не было!) А мы знали его. Пели, цитировали. Сначала увлекаясь его музыкально-поэтическим творчеством. Потом узнавая Высоцкого-актёра. Те, кто жил в Москве, имел возможность попасть в театр на Таганку. Нам, в провинции, повезло меньше. Изредка его увидеть можно было в кино. Иногда на концерте, когда Высоцкий ездил со своими выступлениями по городам. Я - счастливый человек, мне довелось на таком концерте побывать. Понимала ли я, что вижу и слышу неординарного человека, «человека эпохи», как сейчас говорят? Думаю, нет. Просто наслаждалась выступлением любимого артиста. А понимали ли современники Пушкина, Бродского, Рубцова, что рядом с ними гениальный человек? Это ведь потом уже появятся восторженные строки: «Я видел Пушкина!», «Я слушал Бродского!», «Я дружил с Рубцовым!» …  Сказки, которые мы слушали в детстве, закладывают программу на всю жизнь. Они помогают научиться различать добро и зло, учат нас взаимопомощи и борьбе за справедливость. Наши древние предки, предвидя темные времена, заложили в сказки важные знания об устройстве мира, о законах космоса. Мы все читали сказки. Что мы о них знаем? Сюжет, содержание, имена и поступки героев - то, что на поверхности. А глубинный смысл, мудрость, символы, намеки, предостережения? Книги Е. Коровиной позволяют взглянуть на сказки, знакомые с детства, под другим углом зрения. Автор делает попытку расшифровать те сакральные знания, которые заложены в знакомые нам сказки народные и авторские. А так же Е. Коровина обращает наше внимание на то, что у разных народов похожие сказки. А это значит, что предки у нас были одни. И как бы ни пытались нас разделить языками, границами, человечество остается едино. Именно сказка дает понимание этого единства. Разумеется, эти книги не претендуют на научность. Это видение автора и результат ее работы. Объем собранного и проанализированного материала впечатляет. Ну и, конечно, очень интересная интерпретация.

Сказки, которые мы слушали в детстве, закладывают программу на всю жизнь. Они помогают научиться различать добро и зло, учат нас взаимопомощи и борьбе за справедливость. Наши древние предки, предвидя темные времена, заложили в сказки важные знания об устройстве мира, о законах космоса. Мы все читали сказки. Что мы о них знаем? Сюжет, содержание, имена и поступки героев - то, что на поверхности. А глубинный смысл, мудрость, символы, намеки, предостережения? Книги Е. Коровиной позволяют взглянуть на сказки, знакомые с детства, под другим углом зрения. Автор делает попытку расшифровать те сакральные знания, которые заложены в знакомые нам сказки народные и авторские. А так же Е. Коровина обращает наше внимание на то, что у разных народов похожие сказки. А это значит, что предки у нас были одни. И как бы ни пытались нас разделить языками, границами, человечество остается едино. Именно сказка дает понимание этого единства. Разумеется, эти книги не претендуют на научность. Это видение автора и результат ее работы. Объем собранного и проанализированного материала впечатляет. Ну и, конечно, очень интересная интерпретация. Вот, например, самая простая сказка "Колобок". Что в ней может быть сакрального? Многие видят смыл этой истории в том, чтобы слушаться взрослых, не убегать далеко, иначе попадешь в беду. Е.Коровина называет эту сказку одной из самых древних, пра - сказкой космического масштаба. Дед и Баба - наши прародители, хранителями рода человеческого, мудрые Боги. Колобок - коло, круг, поворот круга. Да не простой, а солнечный, небесный. Солнце - хранитель жизни на земле, обходит мир колесом . В конце декабря начинается поворот солнышка с зимы на весну, новый коло-ворот. Трудно ему преодолевать барьер холода и темноты. Вот и лепили люди символы солнца - колобки, блины, лепешки, пекли на огне (стихия солнца). И праздник был Коляда - круглый младенец, молодое солнце. Помогали люди солнцу перейти на путь света и тепла. И в сказке Дед и Баба не стали держать Колобка, когда он покатился в свой путь. Встретил Колобок зайца, волка, медведя (зима, весна, лето). А осенью (рыжая лиса) пропел Колобок песенку в последний раз. Наступили времена зимней темноты и холода. Придет время, слепят Дед и Баба новый Колобок. Вот так в крошечной сказке уместился огромный космический смысл, связывающий нас с ведической культурой.

Вот, например, самая простая сказка "Колобок". Что в ней может быть сакрального? Многие видят смыл этой истории в том, чтобы слушаться взрослых, не убегать далеко, иначе попадешь в беду. Е.Коровина называет эту сказку одной из самых древних, пра - сказкой космического масштаба. Дед и Баба - наши прародители, хранителями рода человеческого, мудрые Боги. Колобок - коло, круг, поворот круга. Да не простой, а солнечный, небесный. Солнце - хранитель жизни на земле, обходит мир колесом . В конце декабря начинается поворот солнышка с зимы на весну, новый коло-ворот. Трудно ему преодолевать барьер холода и темноты. Вот и лепили люди символы солнца - колобки, блины, лепешки, пекли на огне (стихия солнца). И праздник был Коляда - круглый младенец, молодое солнце. Помогали люди солнцу перейти на путь света и тепла. И в сказке Дед и Баба не стали держать Колобка, когда он покатился в свой путь. Встретил Колобок зайца, волка, медведя (зима, весна, лето). А осенью (рыжая лиса) пропел Колобок песенку в последний раз. Наступили времена зимней темноты и холода. Придет время, слепят Дед и Баба новый Колобок. Вот так в крошечной сказке уместился огромный космический смысл, связывающий нас с ведической культурой. Эта книга написана известным писателем, автором более 25 книг, Ларисой Васильевой довольно давно. Но в канун дня рождения Пушкина она вспомнилась мне, и я решила её вам представить. Не думаю, что многие о ней знают или читали. Даже любители-пушкинисты. А книга-то очень любопытная. Помню, в своё время она меня, перечитавшую массу книг об Александре Сергеевиче, удивила предложенной версией. Но обо всём по порядку. Итак, книга «Жена и муза» посвящена Пушкину и его, как называют пушкинисты, «утаённой любви». Ошибается тот, кто решит, что это очередная книга о Наталье Николаевне Гончаровой. И хоть книга называется «Жена и муза», и на обложке портрет очень красивой молодой женщины, сразу скажу: жена - да не его. А вот муза действительно Пушкина. Об этом нам и поведала в своей книге Лариса Васильева.

Эта книга написана известным писателем, автором более 25 книг, Ларисой Васильевой довольно давно. Но в канун дня рождения Пушкина она вспомнилась мне, и я решила её вам представить. Не думаю, что многие о ней знают или читали. Даже любители-пушкинисты. А книга-то очень любопытная. Помню, в своё время она меня, перечитавшую массу книг об Александре Сергеевиче, удивила предложенной версией. Но обо всём по порядку. Итак, книга «Жена и муза» посвящена Пушкину и его, как называют пушкинисты, «утаённой любви». Ошибается тот, кто решит, что это очередная книга о Наталье Николаевне Гончаровой. И хоть книга называется «Жена и муза», и на обложке портрет очень красивой молодой женщины, сразу скажу: жена - да не его. А вот муза действительно Пушкина. Об этом нам и поведала в своей книге Лариса Васильева.

.jpg) Поэтесса Ахматова и актриса Раневская - символы эпохи, которые не нуждаются в определениях на уровне "талантливые", "гениальные" и т.п. Просто в отношении их следует писать так: Актриса, Поэтесса.

Поэтесса Ахматова и актриса Раневская - символы эпохи, которые не нуждаются в определениях на уровне "талантливые", "гениальные" и т.п. Просто в отношении их следует писать так: Актриса, Поэтесса. Лиля Брик... Кто она? Единственная муза поэта или нечто совсем иное? Женщина, не считавшаяся с моральными устоями общества, сводившая с ума мужчин, бесспорно, сыграла огромную роль в судьбе поэта. И на этот счет существуют разные мнения: кто-то считает ее путеводной звездой, "Беатриче" Маяковского, но кто-то видит в ней злого гения, человека, подтолкнувшего поэта к роковому выстрелу. Автор этой книги, например.

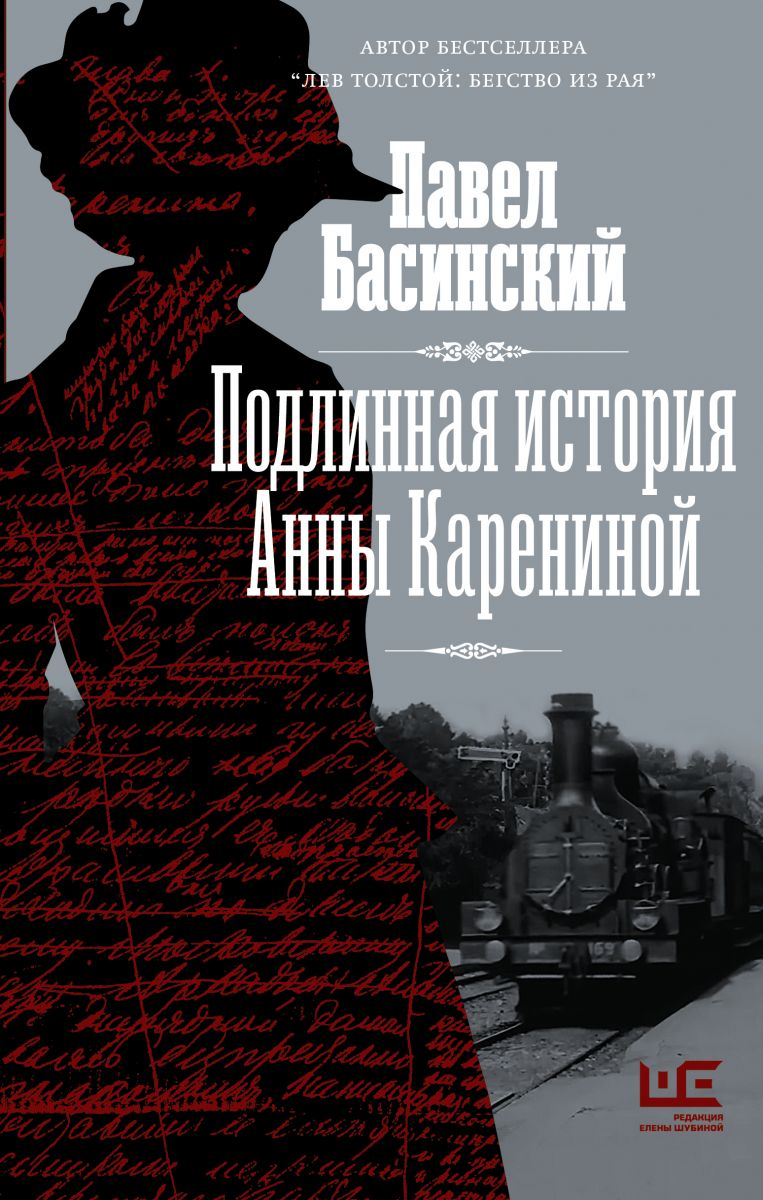

Лиля Брик... Кто она? Единственная муза поэта или нечто совсем иное? Женщина, не считавшаяся с моральными устоями общества, сводившая с ума мужчин, бесспорно, сыграла огромную роль в судьбе поэта. И на этот счет существуют разные мнения: кто-то считает ее путеводной звездой, "Беатриче" Маяковского, но кто-то видит в ней злого гения, человека, подтолкнувшего поэта к роковому выстрелу. Автор этой книги, например. Находясь под впечатлением от посещения этим летом усадьбы Ясная поляна, я очень захотела прочитать книгу Павла Басинского «Бегство из рая», о которой рассказывала экскурсовод. Уж очень неоднозначным был тайный побег восьмидесятидвухлетнего писателя графа Льва Николаевича Толстого ночью из собственного дома. Книгу взяла, но прочитать ее всё не доходили руки. И вот дошли!

Находясь под впечатлением от посещения этим летом усадьбы Ясная поляна, я очень захотела прочитать книгу Павла Басинского «Бегство из рая», о которой рассказывала экскурсовод. Уж очень неоднозначным был тайный побег восьмидесятидвухлетнего писателя графа Льва Николаевича Толстого ночью из собственного дома. Книгу взяла, но прочитать ее всё не доходили руки. И вот дошли!  Люблю литературоведческие книги. От этой я ожидала непредвзятого взгляда со стороны. Вы же понимаете, что американка турецкой национальности совсем по-другому прочитала и "Анну Каренину", и рассказы Бунина.

Люблю литературоведческие книги. От этой я ожидала непредвзятого взгляда со стороны. Вы же понимаете, что американка турецкой национальности совсем по-другому прочитала и "Анну Каренину", и рассказы Бунина.  Предыдущее произведение известной критикессы было похоже на путеводитель по книжному морю. Максимальное количество рецензий, минимум отвлеченных рассуждений – то, что надо жадному до информации читателю. Ощущения же от новой книги, как от хорошего, долгого и продуктивного общения с умным и приятным собеседником.

Предыдущее произведение известной критикессы было похоже на путеводитель по книжному морю. Максимальное количество рецензий, минимум отвлеченных рассуждений – то, что надо жадному до информации читателю. Ощущения же от новой книги, как от хорошего, долгого и продуктивного общения с умным и приятным собеседником. Сборник лекций известного автора о литературе будет весьма полезен собирающим материал о жизни и творчестве некоторых авторов, об истории советской литературы 70-х годов, например. Веллер, как всегда, начинает с самой неоднозначной темы, а именно ругает нашу классику. Тема эта задевает за живое. Свидетельством тому совершенно противоположные мнения в Интернете. Скажу честно: я разделяю точку зрения автора на героев нашей хрестоматийной классики, как на вялых "никчемушников". Веллер ведь не нападает на язык и стиль повествования Пушкина, Толстого, Достоевского и других. Он задается вопросом: "А чему могут научиться современные подростки у персонажей тех произведений, что они проходят в школе?" Пойти и утопиться после выволочки от свекрови? У нас что, такой низкий уровень молодежного суицида, что повысить надо???!!! А еще можно уничтожить репутацию хорошей девушки, унизить человека, желающего тебе помочь, застрелить друга и продолжать вяло скучать за бокалом спиртного в клубе. Узнаете? И как вам такая модель поведения?

Сборник лекций известного автора о литературе будет весьма полезен собирающим материал о жизни и творчестве некоторых авторов, об истории советской литературы 70-х годов, например. Веллер, как всегда, начинает с самой неоднозначной темы, а именно ругает нашу классику. Тема эта задевает за живое. Свидетельством тому совершенно противоположные мнения в Интернете. Скажу честно: я разделяю точку зрения автора на героев нашей хрестоматийной классики, как на вялых "никчемушников". Веллер ведь не нападает на язык и стиль повествования Пушкина, Толстого, Достоевского и других. Он задается вопросом: "А чему могут научиться современные подростки у персонажей тех произведений, что они проходят в школе?" Пойти и утопиться после выволочки от свекрови? У нас что, такой низкий уровень молодежного суицида, что повысить надо???!!! А еще можно уничтожить репутацию хорошей девушки, унизить человека, желающего тебе помочь, застрелить друга и продолжать вяло скучать за бокалом спиртного в клубе. Узнаете? И как вам такая модель поведения? Сборник рецензий на современные и популярные книги, да еще написанный доступным языком, да еще такой толстый! Настоящий подарок для читателя. Галина Юзефович - очень популярный критик. Она ведет передачу "Книжная полка" на "Маяке" и постоянную колонку на сайте "Медуза". Так что тем, кому не досталась сия книга (а тираж всего 1500 экз.), могут познакомиться с творчеством автора в Интернете.

Сборник рецензий на современные и популярные книги, да еще написанный доступным языком, да еще такой толстый! Настоящий подарок для читателя. Галина Юзефович - очень популярный критик. Она ведет передачу "Книжная полка" на "Маяке" и постоянную колонку на сайте "Медуза". Так что тем, кому не досталась сия книга (а тираж всего 1500 экз.), могут познакомиться с творчеством автора в Интернете..jpg)

В представленной автобиографии Джером К. Джером ведет непринужденный рассказ о своей жизни, легко переходя от одного к другому и вставляя случайные воспоминания о ярких встречах, людях, событиях. Не знаю, как создавалась эта книга на самом деле, но, читая её, я не мог отделаться от впечатления, что живой рассказ записали на диктофон или застенографировали, а уж потом из этих записей и родились мемуары «Моя жизнь и время».

В представленной автобиографии Джером К. Джером ведет непринужденный рассказ о своей жизни, легко переходя от одного к другому и вставляя случайные воспоминания о ярких встречах, людях, событиях. Не знаю, как создавалась эта книга на самом деле, но, читая её, я не мог отделаться от впечатления, что живой рассказ записали на диктофон или застенографировали, а уж потом из этих записей и родились мемуары «Моя жизнь и время»..jpg) Если вы уже читали роман «Детская книга» и с нетерпением ждали выхода новой книги А. Байетт, хочу сразу предупредить: «Обладать» скорее похож на литературоведческое исследование, хотя в названии дано пояснение «романтический роман». Что такое «романтический роман» объясняется уже в первом эпиграфе к книге словами Н. Готорна: «…Этот роман следует отнести к романтическим на том основании, что здесь делается попытка связать прошедшее с ускользающим от нас настоящим».

Если вы уже читали роман «Детская книга» и с нетерпением ждали выхода новой книги А. Байетт, хочу сразу предупредить: «Обладать» скорее похож на литературоведческое исследование, хотя в названии дано пояснение «романтический роман». Что такое «романтический роман» объясняется уже в первом эпиграфе к книге словами Н. Готорна: «…Этот роман следует отнести к романтическим на том основании, что здесь делается попытка связать прошедшее с ускользающим от нас настоящим». Иногда важно не только то, о ком написана книга, но и кто её написал.

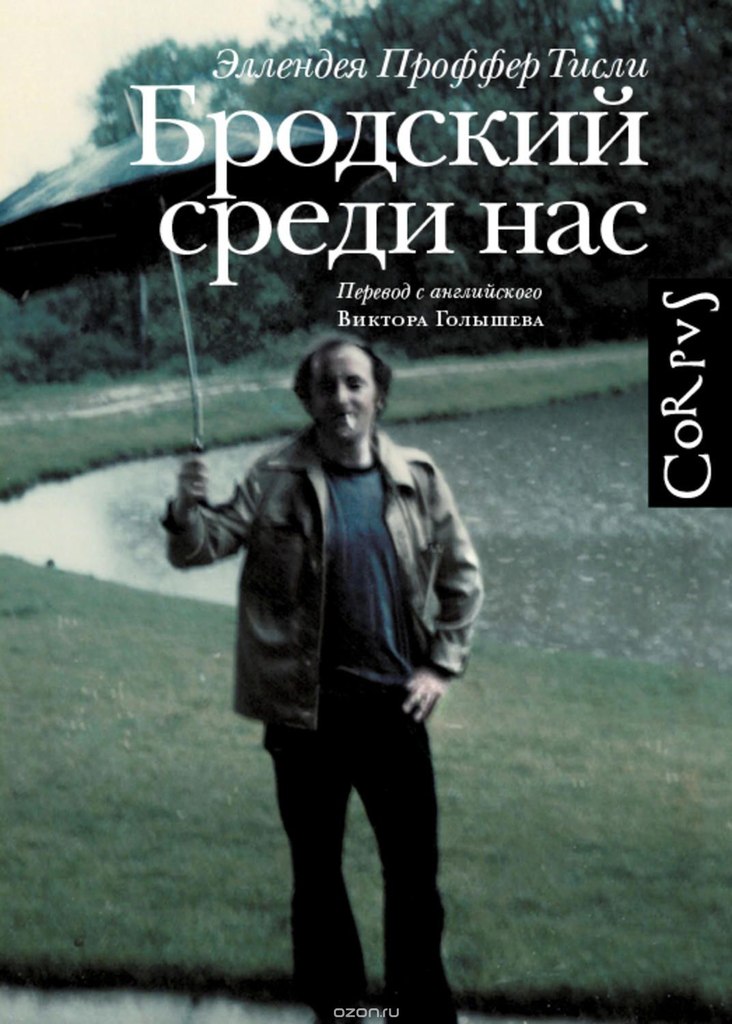

Иногда важно не только то, о ком написана книга, но и кто её написал. Писать мемуары – дело трудное и неблагодарное. Всегда найдётся критик, который скажет, что всё было не так. Кто-то упрекнёт автора в очернении героя мемуаров. А кому-то покажется, что автор его слишком идеализирует. И уж обязательно попеняют, что о себе любимом он написал не меньше, чем о главном персонаже воспоминаний. Да, признаемся, и такое бывает. И ещё есть такая тенденция: когда умирает человек известный, у него появляется множество друзей. И эти «друзья» в кавычках на знакомстве (порой и совсем не близком) с этим человеком делают имя и известность себе. А порой вытаскивают на свет божий столько негатива, столько грязи и интимных подробностей, что после чтения таких «мемуаров» хочется вымыть руки. Иосиф Бродский, предполагая, что после его смерти могут появиться такие «друзья» (и, к сожалению, появились!), говорил: «Из могилы не ответишь».

Писать мемуары – дело трудное и неблагодарное. Всегда найдётся критик, который скажет, что всё было не так. Кто-то упрекнёт автора в очернении героя мемуаров. А кому-то покажется, что автор его слишком идеализирует. И уж обязательно попеняют, что о себе любимом он написал не меньше, чем о главном персонаже воспоминаний. Да, признаемся, и такое бывает. И ещё есть такая тенденция: когда умирает человек известный, у него появляется множество друзей. И эти «друзья» в кавычках на знакомстве (порой и совсем не близком) с этим человеком делают имя и известность себе. А порой вытаскивают на свет божий столько негатива, столько грязи и интимных подробностей, что после чтения таких «мемуаров» хочется вымыть руки. Иосиф Бродский, предполагая, что после его смерти могут появиться такие «друзья» (и, к сожалению, появились!), говорил: «Из могилы не ответишь». Каждой эпохе свойственен свой стиль. Помните, как у Пушкина:

Каждой эпохе свойственен свой стиль. Помните, как у Пушкина: Думаю, Вы со мной согласитесь, дорогой мой читатель, что есть книги, которые просто приятно держать в руках, перелистывая страницы, любоваться переплётом, иллюстрациями, рассматривая красивое и оригинальное издание. А если эта книга ещё и содержит уникальный материал, то познакомиться с ней приятно вдвойне.

Думаю, Вы со мной согласитесь, дорогой мой читатель, что есть книги, которые просто приятно держать в руках, перелистывая страницы, любоваться переплётом, иллюстрациями, рассматривая красивое и оригинальное издание. А если эта книга ещё и содержит уникальный материал, то познакомиться с ней приятно вдвойне..jpg) Не всем повезло прослушать курс лекций по древнерусской литературе. Пишу об этом без всякой иронии. Серьёзно. Я рад, что, обучаясь на филфаке, имел возможность узнать о древнерусской литературе и памятниках русской письменности 10-17 вв. Действительно, мы очень мало знаем о русской литературе этого периода и в очередной раз заблуждаемся, считая, что литературы у нас и не было до века 18-го, может быть, даже до 19-го. Конечно, мы вспомним о существовании «Слова о полку Игореве». Если не забыли полностью курс отечественной истории, назовем еще «Повесть временных лет». Может быть, кто-то припомнит «Житие протопопа Аввакума». И это всё. Недаром и книга Ольги Плотниковой вышла в серии «Неведомая Русь». Потому что не знаем. Не ведаем.

Не всем повезло прослушать курс лекций по древнерусской литературе. Пишу об этом без всякой иронии. Серьёзно. Я рад, что, обучаясь на филфаке, имел возможность узнать о древнерусской литературе и памятниках русской письменности 10-17 вв. Действительно, мы очень мало знаем о русской литературе этого периода и в очередной раз заблуждаемся, считая, что литературы у нас и не было до века 18-го, может быть, даже до 19-го. Конечно, мы вспомним о существовании «Слова о полку Игореве». Если не забыли полностью курс отечественной истории, назовем еще «Повесть временных лет». Может быть, кто-то припомнит «Житие протопопа Аввакума». И это всё. Недаром и книга Ольги Плотниковой вышла в серии «Неведомая Русь». Потому что не знаем. Не ведаем.Иосиф Бродский был самым лучшим из людей и самым худшим...

Несколько лет назад, стоя перед стеллажами книжного магазина в Санкт-Петербурге и решая, какую книгу об И.А. Бродском мне купить, я безошибочно выбрала книгу Людмилы Штерн «Поэт без пьедестала», интуитивно понимая, что женщина мне расскажет об Иосифе Александровиче гораздо больше, чем его друзья-мужчины. Или, вернее, не больше, а более детально, обращая внимание не только на события и поступки, но и на их мотивацию, психологические особенности персонажей или героев рассказа. Мои надежды оправдались полностью, за что я глубоко благодарна автору. И поэтому, встретив новую книгу о Бродском, написанную женщиной, я с удовольствием погрузилась в чтение. Рекомендую вам: Эллендея Проффер Тисли «Бродский среди нас».

Несколько лет назад, стоя перед стеллажами книжного магазина в Санкт-Петербурге и решая, какую книгу об И.А. Бродском мне купить, я безошибочно выбрала книгу Людмилы Штерн «Поэт без пьедестала», интуитивно понимая, что женщина мне расскажет об Иосифе Александровиче гораздо больше, чем его друзья-мужчины. Или, вернее, не больше, а более детально, обращая внимание не только на события и поступки, но и на их мотивацию, психологические особенности персонажей или героев рассказа. Мои надежды оправдались полностью, за что я глубоко благодарна автору. И поэтому, встретив новую книгу о Бродском, написанную женщиной, я с удовольствием погрузилась в чтение. Рекомендую вам: Эллендея Проффер Тисли «Бродский среди нас».

Эллендея Проффер – вдова Карла Проффера, слависта, основателя издательства «Ардис». Человека, которые невероятно много сделал для Бродского. Их связывали почти 30 лет дружеских, но непростых отношений. Именно К.Проффер встречал изгнанного из СССР Бродского в Австрии. Помог ему получить визу в США, нашёл работу в университете. С 1977 года все русские поэтические книги Бродского публиковались а издательстве «Ардис». Но самое главное, Эллендея и Карл, проявляя искреннее дружеское участие, помогли Бродскому адаптироваться в новой для него среде в Америке. «Несколько лет, - говорил Иосиф Александрович, - Профферы заботились обо мне, как будто я был их четвёртым ребёнком. И все эти годы я был спокоен, как ребёнок, хотя он был всего на пару лет старше меня. В любое время дня и ночи – я знаю это по личному опыту – он был готов за тебя заступиться: ворча, ругаясь, но без оговорок».

Перед смертью К.Проффер работал над воспоминаниями, которые его вдова хотела опубликовать, но по воле Бродского они не увидели свет. В мемуары самой Эллендеи, посвящённые Бродскому, вошли и фрагменты заметок её мужа.

Книга подкупает своей искренностью, неприкрашенностью событий и характеров. Со страниц воспоминаний перед нами встаёт и молодой, ещё «ленинградский» Иосиф, и Бродский – американец, лауреат Нобелевской премии. Автор рассказывает нам и о литературных предпочтениях поэта, и о его мировоззрении, и об отношениях с разными людьми. Читаешь – и видишь живого Бродского, человека сложного и противоречивого. Впрочем, как и все гениальные люди.

«Иосиф Бродский, - пишет Эллендея, - был самым лучшим из людей и самым худшим. Он не был образцом справедливости и терпимости. Он мог быть таким милым, что через день начинаешь о нём скучать; мог быть таким высокомерным и противным, что хотелось, чтобы под ним разверзлась клоака и унесла его. Он был личностью».

Автор отзыва на книгу - Валерия Базлова.

С первым апреля!!!

Приятного чтения!

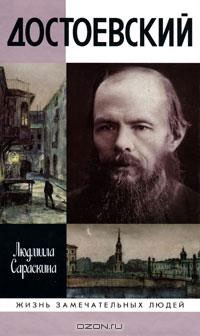

«Достоевский таков, какова Россия, со всей ее тьмой и светом. И он – самый большой вклад России в духовную жизнь всего мира». Это слова Николая Бердяева. «Достоевский живет в нас», – утверждает Василий Розанов, чьи слова вынесены в эпиграф книги. А сама Людмила Сараскина, известный историк литературы, автор пятнадцати книг, посвященных Достоевскому и его современникам, озаглавила предисловие так: «Всё сбылось по Достоевскому». Изучали ли вы Россию и менталитет русского народа по Достоевскому? Автор книги предлагает вам это сделать.

.jpg)